Muitas são as perguntas que, volta e meia, são colocadas na tentativa de perceber de onde vem a tradição do apadrinhamento na Praxe.

Vamos tentar fazer alguma luz sobre o assunto.

O Apadrinhamento é uma prática já bem antiga que consistia, grosso modo, no recomendar do novato e algum estudante mais velho, lá da terra, para que este último tomasse conta, orientasse e protegesse o “miúdo” de todas as partidas, usuras e vícios.

Como os estudantes se organizavam em residências (cuja administração era por eles assegurada), era nesse meio fechado e altamente hierarquizado que tudo se jogava.

Como os estudantes se organizavam em residências (cuja administração era por eles assegurada), era nesse meio fechado e altamente hierarquizado que tudo se jogava.

Na hidalga Espanha, onde temos os registos mais antigos dessa prática, as ditas residências eram conhecidas por “colégios” e, para além do novato ter deveres (faxinas várias), gozava igualmente de direitos, pois os veteranos, por imposição das leis universitárias, tinham de garantir determinadas condições aos alunos mais novos, sendo uma delas o apoio ao estudo.

Façamos a viagem ao interior da história, por mão do “QVID TVNAE? A Tuna Estudantil em Portugal”, que claramente nos explica tal fenómeno

“Havia uma modalidade bastante difundida até meados do séc. xvi: a pupilaje. E entram em cena os famosos bachilleres de pupilos, que tanta tinta têm feito correr, desde os tempos da literatura picaresca aos bits e bytes (e muitos «bitaites»...) da cibernética.

Os bachilleres eram estudantes que, possuindo o grau de bacharel (bachiller), alojavam em suas casas outros alunos menos adiantados nos estudos. Regra geral, o bachiller era aspirante ao grau de doutor ou ao ensino na universidade. A possibilidade de receberem hóspedes, que lhes era oferecida pelas autoridades académicas, constituía uma fonte de rendimentos para o prosseguimento de estudos. Num paralelo com o «Processo de Bolonha», diríamos que haviam concluído a licenciatura e pagavam, assim, o mestrado. Além disso, como a nomeação para uma cátedra se fazia por votação, os pupilos representavam mais uns votos na eleição.

Os bachilleres eram estudantes que, possuindo o grau de bacharel (bachiller), alojavam em suas casas outros alunos menos adiantados nos estudos. Regra geral, o bachiller era aspirante ao grau de doutor ou ao ensino na universidade. A possibilidade de receberem hóspedes, que lhes era oferecida pelas autoridades académicas, constituía uma fonte de rendimentos para o prosseguimento de estudos. Num paralelo com o «Processo de Bolonha», diríamos que haviam concluído a licenciatura e pagavam, assim, o mestrado. Além disso, como a nomeação para uma cátedra se fazia por votação, os pupilos representavam mais uns votos na eleição.Contudo, esta benesse impunha um conjunto de obrigações: orientar o estudo, organizar a vida em comunidade, vigiar o bom comportamento e incutir bons costumes nos pupilos, fornecer alimentação devidamente regulamentada pelos estatutos da universidade, fazer cumprir as horas de recolher, etc. O pupilero (aquele que alojava os pupilos) foi sobejamente retratado de forma satírica na novela picaresca (Guzmán de Alfarache, La Vida del Buscón) como um avarento que gastava o menos possível das mesadas que os pais dos pupilos lhes enviavam, servindo a pior comida e a mais barata em quantidades irrisórias, equipando os quartos com mobília de péssima qualidade – enfim, transformando a pupilaje num negócio sórdido e rentável.

Os estatutos universitários determinavam ainda que cada bachiller recebesse apenas alunos do mesmo curso ou de cursos afins, para assim estimular o estudo por via das afinidades electivas e intelectuais dos seus pupilos.”

Fica um retrato das origens.

Em Portugal, as residências governadas por universitários (sucedâneas das existentes sob tutela de ordens religiosas – os colégios) ficarão conhecidas, no séc. XIX, por Repúblicas.

As repúblicas que surgem em Portugal resultam da necessidade dos estudantes arranjarem uma nova forma de alojamento, após a extinção dos colégios universitários de Coimbra (que criou uma enorme falta de locais para albergar tanto estudante), quando, em 1834, é abolido o Foro Académico. São posteriores, pois, à revolução vintista e consequência da implementação do decreto de Joaquim António de Aguiar, em 28 de Maio de 1834, que extingue congregações, mosteiros, conventos, hospícios, etc.

"

República" em razão do governo da residência ser semelhante aos governos dos estados republicanos. Amílcar Castro define-as como “casas onde vivem estudantes por conta própria”, dado que era constituída por estudantes e uma ou duas criadas (para lavar a roupa, cozinhar...), devendo prestar contas no fim do mês ao senhorio, controlar as despesas e dívidas dos moradores e a alternância na chefia da residência (às vezes semanal, mensal ou, então, anual).

Mas voltemos ao fio da história.

Em Portugal, as relações de usura e exploração de novatos por parte dos veteranos era prática também comum à da vizinha Espanha (e outros países com urbes universitárias).

Recorremos, mais uma vez, à obra acima referida, a qual designa o conjunto literário que versa sobre esses costumes e vivências de antanho por “Picaresca Portuguesa”:

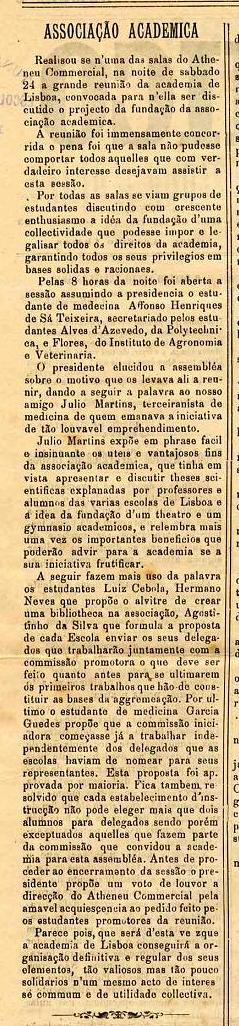

“A mais antiga fonte documental oriunda do meio académico e respeitante à forma de vida dos estudantes é uma colectânea de textos publicados por estudantes de Coimbra, entre 1746 e 1790, e que dá pelo nome genérico de Palito Métrico. Nela se encontra vividamente retratada em primeiríssima‑mão a vida da classe estudantil: as investidas aos caloiros, as artimanhas engendradas pelos mais velhos (e velhacos) para viverem à custa dos outros, os expedientes para suprir a falta de mesadas, os costumes, as modas, a exploração comercial e os logros infligidos aos estudantes pelos habitantes da cidade, a fome, o frio...

Todos os textos pretendem fornecer utilíssimos conselhos aos novatos para que não caiam nos logros dos veteranos, chegando os seus autores ao descaramento de afirmar que um dos logros é justamente a publicação de livros que previnem contra os logros!...

(…)

Ao folhearmos as deliciosas páginas deste «Apontoado de versos macarrónicos latino‑portugueses, que alguns poetas de bom humor destilaram do alambique da cachimónia para desterro da melancolia», vamos compondo um retrato da vida académica não muito diferente daquele que os congéneres espanhóis foram deixando. São as mesmas partidas feitas aos novatos, são os mesmos expedientes de sobrevivência,os mesmos conflitos com as autoridades. (…)

Num outro texto da autoria de um tal António Castanha Neto Rua, um suposto recém‑licenciado por Coimbra encontra‑se de visita ao pároco de uma remota aldeia. Sabendo que um sobrinho do bom velho padre pretende frequentar a Universidade, oferece‑se o bacharel para aconselhar o mancebo sobre como poupar dinheiro, evitando despesas desnecessárias e burlas de amas, lavadeiras, criados e veteranos – queixas comuns aos dois lados da fronteira.”

O apadrinhamento de hoje sofreu evoluções, nem sempre no sentido correcto, muitas vezes visto como uma forma de relacionamento, ou posse, de um indivíduo como objecto para praxe pessoal.

O que sabemos é que ele tem por base a convivência em comunidade: as Repúblicas, onde se criavam afinidades (fosse com alguém da mesma terra, fosse por viverem debaixo do mesmo tecto). Recordemos que muitas emancipações (cartas de alforria), ocorriam no seio das Repúblicas:

“- Tu, e esticou o dedo na direcção de outro, pega nesta espingarda (era uma vassoura velha), põe-na ao ombro e vai fazer guarda, à porta da República. E não te esqueças:- sempre que passar uma gaja boa, grita “às armas”, para nós irmos admirar a bela Dulcineia.

O caloiro destacado, para fazer a guarda, desceu as escadas e foi postar-se à porta, de vassoura ao ombro. De vez em quando fazia ronda, como na tropa, andando de um lado para o outro, mas sempre em frente da República.

De repente, ouvimo-lo gritar:

- Às armas!

Todos corremos para as janelas. E lá ia, na verdade, a passar uma beldade de se lhe tirar o chapéu. (…)

Nesse momento, saía a D. Maria [criada da República], para ir às compras ao mercado.

Consciente da sua responsabilidade, a sentinela apressou-se a apresentar-lhe armas, no mais puro estilo marcial, o que lhe valeu um louvor de todos os presentes. Voltámos para dentro, mas, um ou dois minutos depois, voltou a gritar:

- Às armas!

Todos corremos de novo para as janelas, mas, desta feita, era uma pobre velha, alquebrada ao peso dos anos, que, muito custosamente, subia a calçada.

- Às armas, gritou outra vez o caloiro.

E porque, nesse momento, ela fosse a passar na sua frente, apresentou novamente armas.

- Ah” sua animália, você não vê bem, pro causa do cabresto ou perdeu os óculos?

No entanto, acharam que o caloiro se tinha portado por forma a merecer um segundo louvor e que a piada era, na verdade, de registar, o que lhe valeu ser imediatamente desmobilizado, para se sentar à mesa, com os “doutores”, a tomar o pequeno almoço.”

Também pululam invencionismos sem nexo, com doutores a exigirem que os caloiros peçam apadrinhamento por escrito ou outras formas descabidas, em detrimento do pedido pessoal e simples à pessoa. Um “altar” de ridículo no qual se colocam certos praxistas que redobram de presunção, na falta de algum pingo de senso, e humildade.

O Baptismo

O apadrinhamento tem a sua formalização no “baptismo” (nas festividades da Latada/semana do Caloiro), acto em que o doutor se compromete a orientar e ajudar o novo aluno na sua integração na vida universitária (que não propriamente nas praxes). O caloiro, por sua vez, compromete-se a respeitar e acatar os conselhos daquele que escolheu livremente (a escolha é exclusiva do caloiro), sem que isso implique aceitar formalmente quaisquer abusos ou práticas que atentem à sua integridade.

O baptismo marca, igualmente, o reconhecimento simbólico e jocoso do caloiro como "inter pares", ou seja como académico, como colega, cessando, com o baptismo, a fase de recepção ao caloiro e as praxes ao mesmo.

|

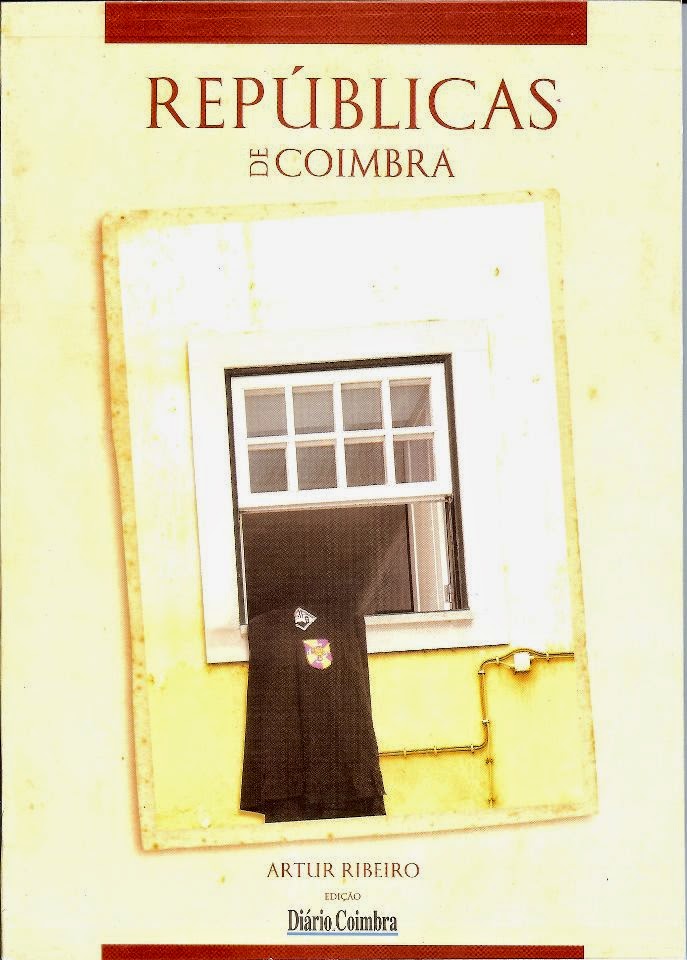

Apadrinhamento de um Caloiro (à direita).

Pintura de Varela dos Reis, feita na

República dos Paxás, anos 50. |

O caloiro não ganha nenhuma designação nova (não existem graus hierarquicos dentro da noção de caloiro: aluno que frequenta o Ensino Superior pela 1ª vez), antes o reconhecimento académico dos colegas mais velhos e a formalização do seu caminho de integração, com a entrada, na sua vida, do seu padrinho ou da sua madrinha.

Praxis do Baptismo

Sendo o “baptismo” um acto solene, copiado ou inspirado das práticas religiosas, implicaria que os doutores estivessem de capa descaída pelos ombros, ao invés de traçada, do mesmo modo que se deveria usar da colher ou, quando muito, o penico, evitando exageros na quantidade de água (daí serem descabidos os duches a que alguns sujeitam os caloiros ou os banhos em lagos, no mar e afins).

O acto solene do baptismo (inicialmente à beira rio, Mondego, mas também em fontenários) será normalmente conduzido por quem tem o ministério da Praxe (indicado para liderar a cerimónia) para aquele acto (o Dux ou outro responsável), cabendo ao padrinho/madrinha, ficar ao lado (e não, como se faz em alguns sítios, baptizar o próprio afilhado - embora neles possa ser delegado, em razão do número elevado de caloiros).

É derramado um pouco e água sobre a cabeça do caloiro, com recurso à colher de pau ou, eventualmente, a um penico, proferindo uma fórmula em latim macarrónico, que poderá andar à volta de algo como "In nomine solenissimae praxis, caloirum (nome) baptizatum est".

Quem pode ser padrinho ou madrinha?

Em rigor, qualquer estudante com possibilidade de também proteger (exercer protecções), ou seja com pelo menos 3 matrículas. Nada na tradição impede que possa ser alguém com menos matrículas, embora seja mais comum a escolha de um estudante já mais avançado nos estudos, em razão da sua maior experiência.

Quantos afilhados se pode ter?

Na prática, e com senso, diremos que não mais de 1a 2 por ano (o que dará cerca de 5 a 10 afilhados apadrinhados no fim do curso (o que já é muito).

Isto porque, como acima deixámos claro, o apadrinhamento é, da parte de quem apadrinha, uma responsabilidade; o dever de acompanhar e orientar, ou seja estar presente e atento.

Seguindo a antiga tradição dos estudantes que recebiam a incumbência de zelar por ouros mais novos, conforme acima mencionámos, citando a obra "Qvid Tvnae", cada aluno que apadrinha deve ter em conta que acompanhar um colega mais novo implica uma dedicação que não se compadece com legiões de afilhados como quem mete dezenas de pins e emblemas "para inglês ver".

Ser padrinho não é uma afirmação de popularidade, mas um serviço que se deve prestar em verdadeira solidariedade académica.

Tal não se consegue apadrinhando às carradas, só para parecer um tipo fixe e popular.

Lá diz o ditado que "quem toca muitos burros, algum deixa para trás". Ser padrinho não é colecionar afilhados.

Pedidos de apadrinhamento

Uma das coisas mais ridículas que temos assistido em algumas "casas" é o facto de ser exigido aos caloiros que o pedido de apadrinhamento se faça através de carta, de um documento escrito ou outra qualquer forma criativa.

Depois variam os tipos, de acordo com a tonteria dos veteranos. Ora é numa língua quem nem eles dominam, ora exigindo que a carta seja escrita de baixo para cima e da direita para a esquerda, ora assim ora assado.

Como forma de gozar o caloiro, em tom de brincadeira, tudo bem. É como mandar o caloiro ir à farmácia buscar pregos.

Mas levar isso a sério, ou seja como procedimento "administrativo" obrigatório, apenas evidencia a estupidez de quem se faz difícil e exige esse tipo de coisa sem nexo.

O pedido faz-se pessoalmente, cara a cara, perante o qual só duas respostas são possíveis: "sim" ou "não".

Não é preciso, porque nem é Praxe (nem de gente equilibrada), andar a inventar "démarches" e papeladas para algo tão simples como responder a uma pergunta/pedido.

Quem deve sentir-se honrado é o padrinho ou a madrinha, em ser escolhido(a) para orientar alguém cuja escolha demonstra reconhecimento pelas qualidades humanas e académicas.

O caloiro, ao escolher alguém, está implicitamente e reconhecer e honrar uma pessoa que vê como exemplo e como capaz de ajudar a ser melhor.

Não se percebe, pois, que os doutores se coloquem num pedestal de presunção bacôca a colocarem obstáculos e provas para que o caloiro se rebaixe q.b. para conseguir algo que se quer simples e sem folclores.

Doutor que se arma em difícil para aceitar um pedido de apadrinhamento está desde logo a falhar como doutor, desde logo por não perceber o apadrinhamento nem respeitar o caloiro na sua escolha livre e sincera. Em certos casos, obrigar alguém a fazer pedidos originais (e de facto reconhecemos a criatividade de muitos deles) chega a ser falta de educação para com quem faz o pedido.

Resumindo: não é Praxe exigir a um caloiro que apresente o seu pedido desta ou daquela maneira. Também não é lícito induzir os caloiros, sugerir-lhes, dar-lhes a entender que os pedidos se fazem mediante apresentação de algo criativo, deixando-lhes a ideia que é da praxe fazer-se desse modo.

Protecções

No que toca a protecções, as mesmas são tradicionalmente para com as trupes, pois a partir do baptismo cessam os ritos de recepção e as praxes.

Por vezes sucede que antes do baptismo o caloiro já tenha padrinho (ainda não oficializado, apenas um apadrinhamento "de facto", tal como as uniões). Nada muda com isso.

O padrinho ou madrinha, querendo proteger pode fazê-lo, conquanto a protecção se faça segundo a Tradição, sabendo-se que as mesmas seguem uma hierarquia de quem pode proteger, como e em que condições isso ocorre.

A ter em conta:

Temos vindo a observar que, em alguns locais, se municiam conceitos algo estranhos, como os de "família de Praxe", estabelecendo, por via dos apadrinhamentos, como que uma relação de parentesco, usando-se designações como "avó" ou "avô" para designar, por exemplo, o padrinho do padrinho (ou madrinha da madrinha).

Tal é totalmente descabido e pernicioso. De Praxe nada tem, e seria importante travar quanto antes essa moda, porque é precisamente assim, a partir de coisas que parecem inofensivas, que se deturpa a Tradição. E como em tantos casos conhecidos, só se está a alimentar que, de futuro, tal venha também a ser propalado como sendo Praxe (e pior ainda, poder vir a integrar alguns códigos).

Evitem-se esse papismos e verdadeiros non-sense.

O Padrinho ou madrinha não é um laço de parentesco, pelo que não se percebe que se queira estabelecer tal relação na Praxe, quando dela isso nunca fez parte.

Haja discernimento, mesmo para com aquilo que parece inofensivo.

Ficam estes dados que, esperamos, possam esclarecer e ajudar.