Nestas coisas de estudos e pesquisas sobre o fenómeno tunante e as tradições académicas, acabamos, indubitavelmente, por nos cruzarmos com outros estudiosos, trocando impressões e, como é este o caso, pedindo informações e ajuda para esclarecer alguns pontos que, manifestamente, não conseguimos responder em todo o rigor.

António M. Nunes é um historiador, distinto investigador das tradições académicas, que detém um dos blogues mais ricos e documentados da blogosfera, a saber o Virtual Memories . António Nunes tem também alguns belíssimos textos no blogue do distinto Octávio Sérgio, Guitarras de Coimbra, com quem tem colaborado sempre que pode.

Desta feita, é o Notas&Melodias que tem o privilégio de publicar um texto do António Nunes, dados e informações que o blogue solicitou ao insígne investigador, para responder às dúvidas que rodeiam a história das insígnias de praxe (toda a gente sabe quais são, como são e se usam, mas poucos, ou quase ninguém, saberiam a origem e contexto do seu aparecimento).

Ao amigo António M. Nunes, desde já, o meu penhorado agradecimento pela colaboração.

Dados sobre um percurso patrimonial obscuro

As chamadas “insígnias da praxe académica” ocupam um lugar de relevo na cultura estudantil universitária conimbricense e povoam diversos campos do imaginário simbólico e da identidade visual escolar.

No crepúsculo da primeira década do século XXI existem códigos de praxe em praticamente todos os estabelecimentos de ensino superior universitários e politécnicos, na maior dos casos decalcados na ossatura e conteúdo do Código da Praxe Académica de Coimbra de 1957. Os articulados dessas codificações consagram colheres, mocas e tesouras, sem que neles conste expressa menção ao fenómeno de imitação e apropriação da criação simbólica e patrimonial dos estudantes da Universidade de Coimbra (UC), ao invés do que recomendam a UNESCO e as leis de protecção do património material e imaterial.

Quem se der ao trabalho de consultar os cartazes da Queima das Fitas galardoados na década de 1990, os rostos das sucessivas edições novecentistas do Código da Praxe de 1957 e do Palito Métrico, os brasões de armas das repúblicas de estudantes, o emblema oficial do Conselho de Veteranos da Academia de Coimbra (CVAC), colecções fotográficas (postais ilustrados, interiores de quartos de estudantes), ou os notáveis programas em verso das festividades oitocentistas da Festa do Ponto/Queima das Fitas, será surpreendido com um manancial iconográfico de incomensurável riqueza artística, que testemunhando vivências e emoções continua por estudar.

A colher de pau, a moca e a tesoura, figuradas em leque semicircular, por influência das representações militares, aristocráticas e eclesiásticas, constituem a heráldica oficial do Conselho de Veteranos da Academia de Coimbra, do Conselho de Repúblicas, da República Baco (sobre a pipa de Baco), da República dos Kágados (junto a penico e cágado), da República dos Galifões (junto ao galo de Mercúrio), da República dos Fantasmas (junto a penico, torre da UC e fantasma), da extinta República Pagode Chinês (com pagode, mandarim, Palito Métrico e torre da UC), da extinta República dos Paxás (com torre da UC e paxá em tapete voador), da República do Prá-kys-Tão (sobre cenário com mastro, pendão, árvores e estudante em balouço), e República Palácio da Loucura (brasão com torre da UC, viola e guitarra, garrafa de Baco e elmo etílico).

A colher, a moca e a tesoura, conjugadas com a torre da Universidade serviram de logótipo ao cabeçalho do jornal académico O Ponney.

Relativamente a antigos programas impressos da Festa do Ponto (ou das Latas, ou Queima das Fitas), podemos encontrar alusões escritas à presença de mocas, colheres e palmatórias em carros alegóricos de tracção animal nos seguintes documentos:

- Programa da “Brilhante Ruidosa Função ao ar livre”, de 20 de Maio de 1880, refere “mocas”;

- “Aos Juristas”, de 26 de Maio de 1888: “Irão vinte alabardeiros/Seguidos d’outros tantos caceteiros; A moca, a thesoura, a palmatória/Monumentos supremos de glória”;

- “Programma das Latadas”, de 24 de Maio de 1891, dele constando “À frente formarão os caceteiros/Com mocas, adufes e pandeiros”;

- Programa “Aos Juristas”, de 26 de Maio de 1894: “Depois o Júlio da Rocha/Levando a maça na mão/Maçará a humanidade/Sem dela ter compaixão”;

- “Programma das Latadas”, de 27 de Maio de 1896: “É declarado incapaz, e recusa-se a emancipação, ficando sob a tutela da Palmatória e a curatela da Moca a todo o caloiro de direito (…)”;

- “Verdadeiro Programma das Latadas”, de 1 de Junho de 1898: “Aos lados formarão os guarda-costas/Com as mocas direitas e bem postas”;

Quanto a postais ilustrados de finais do século XIX e início do século XX merecem referência:

- um postal de 1899 relativo aos festejos estudantis do Centenário da Sebenta, com palmatórias, tesouras e mocas dispostas em moldura;

-u m postal desenhado por João Amaral para os festejos da Queima das Fitas e Enterro do Grau de Bacharel de 1905, intitulado “A dor da Moca”. A velha arma surge antropomorfizada, cabeça coberta por borla doutoral e rosto caricatural choroso, cena completada pelos dizeres “A velha moca assassina/De muito gato matreiro/Ao saber a estranha nova/Sente um pesar verdadeiro”;

- postal de João Amaral, alusivo à Queima das Fitas e Enterro do Grau de Bacharel de 1905, cujo título é “Preito d’um caloiro”, apresenta um caloiro tosquiado e choroso, ajoelhado à beira de um túmulo, com cabeleira postiça na mão e tesourão debaixo do braço (criações de João Amaral reproduzidas em Diamantino Calisto, Costumes académicos de antanho, 1950).

Qual a origem e significado das insígnias dos praxistas e trupistas conimbricenses, artefactos confeccionados em madeira e metal, ora idolatrados pela sua profunda dimensão sacral e litúrgica, ora execrados desde o Iluminismo setecentista como símbolos da repressão, atavismo cultural e violência obscurantista?

Retomaremos aqui, naquilo que for aproveitável, alguns estudos anteriormente publicados pelo signatário, como sejam “As insígnias maiores da praxe” (in DC, 13.05.1989), “Da tonsura praxística e outras sanções” (in DC, 9.01.1990), “Troças e investidas de novatos” (in DC, 15.08.1989), e “As praxes académicas de Coimbra. Uma interpelação histórico-antropológica” (in Cadernos do Noroeste, Volume 22, Braga, UM, 2004).

É deste tipo a maça do herói grego Hércules, sucessivamente figurada em vasos cerâmicos e esculturas. Nos séculos XIX e XX a maça ou clava de Hércules chegou a ser erradamente representada em trabalhos escultóricos cujo tema era a Fortaleza, quando o símbolo desta alegoria é uma coluna arquitectónica.

As mocas portuguesas mais conhecidas são as de Rio Maior, de cabo curto, charolão compacto e cravejado de pregaria. As de tipo conimbricense não obedecem a um tamanho padronizado. As mais apreciadas eram obtidas a partir de troncos nodosos e de raízes. Ao contrário da Moca de Rio Maior e das maças militares, a moca académica coimbrã não podia ter pregos, picos eriçados, cabeça redonda ou oval lisa.

Curiosamente, nas comunidades tradicionais portuguesas, a moca não foi a arma mais utilizada pelos camponeses. Foi antes o pau ferrado, bordão ou varapau, que os camponeses exibiam invariavelmente em feiras, romarias e deambulações entre aldeias. Alguns paus ferrados tinha ponteira de metal ou aguilhão, servindo simultaneamente para picar o gado bovino e cavalar. O pau era usado em rixas masculinas individuais, combates entre aldeias, jogos rituais e condução do gado. Exibido com garbo, conferia respeitabilidade ao camponês, na medida em que imitava a vara do mando usada pelos mordomos de confrarias, vereadores municipais, juízes de direito e oficiais da Universidade de Coimbra. O pau ferrado foi muito usado pelos estudantes de Coimbra até finais do século XIX, em caminhadas ao Buçaco, Condeixa e Figueira da Foz, brigas entre estudantes e futricas, charivari alegórico de fim de ano e combates rituais no Largo da Feira. Porém, não chegaria a ser convertido em símbolo de práticas praxísticas.

Usada indistintamente por alunos de todos os anos dos cursos, a moca chegou à entrada do século XX como arma pessoal de defesa, arma de caça e bastão de poder dos veteranos. A moca era considerada artefacto sagrado. Era habitualmente guardada pelos académicos nos seus quartos de dormir, dependurada nas paredes e arrumada debaixo dos catres. Em situações de arruamento era escondida sob a capa ou em bolsos fundos da batina. Podia transportar-se suspensa do pulso, uma vez que o cabo era perfurado e comportava correia de couro ou cordão.

Eis alguns contextos vivenciais académicos que proporcionavam visibilidade à moca:

-c açadas clandestinas a capoeiras existentes na cidade de Coimbra;

- símbolo antitrupista. Neste caso peculiar, a moca é vista como um troféu de guerra, apreendido em refregas nocturnas entre trupistas e antitrupistas.

A partir da década de 1890 vários foram os liceus que importaram a moca usada na Universidade de Coimbra. No Minho, os alunos dos Liceus de Braga, Guimarães e Viana do Castelo chamavam-lhe “a macaca” e praticavam um ritual de iniciação de caloiros chamado “beijar a macaca” (António Nóvoa e Ana Santa-Clara, Liceus de Portugal, 2003, pp. 136 e 765). Este ritual era uma paródia ao compasso pascal que corria as casas e levava a beijar a cruz, dando os alunos mais velhos a moca a beijar aos caloiros. Na cultura académica coimbrã, o único objecto que podia substituir a moca era um fósforo.

O bastão do poder é um símbolo transcultural e trans-territorial, assinalado na Índia, na China, na cultura agrária portuguesa, nas monarquias mediterrâneas e nas civilizações da Suméria, Egipto e Grécia clássica, quase sempre na sua forma de báculo ou vara alta. Considerando o quanto a cultura académica coimbrã está povoada de sinais da mitologia greco-romana, o bastão acorre ainda na qualidade de símbolo da Faculdade de Medicina (bastão de Esculápio, com serpente), da Faculdade de Economia (caduceu ou bastão de Mercúrio com duas serpentes), e Faculdade de Desporto (Júpiter com a vara encimada por águia, em louvor de quem se faziam os jogos Olímpicos). Insígnia tutorial, o bastão ocorre como símbolo da autoridade e prestígio do mestre no acto de iniciação do discípulo. Nas universidades espanholas, os reitores usam desde 1850 a cana ou bastão. O bastão de prata é também a insígnia do Mestre-de-Cerimónias da Universidade de Coimbra.

Partir o bastão ou a vara em linguagem cerimonial significava ratificar a morte de uma autoridade ou dignitário. Era o que faziam os vereadores portugueses nas exéquias solenes por morte do rei (quebra dos escudos) e o grão-mestre francês quando os monarcas faleciam.

Uma estrofe do Cancioneiro de Rezende alude a esta prática enraizada: Por fazer coisa enovada/Ireis o revés da sela/Ó rabo mui bem pegada/Escarranchada, faça quem quiser burrela. Nos trava-línguas infantis portugueses, o corte de cabelo mal alinhavado pelo barbeiro era assim representado: Quem te tosquiou/Que orelhas te deixou/Por detrás e por diante/Como o burro do Vicente?!

A tesoura usada pelos adeptos da tonsura só muito tarde, após a Revolução Republicana de 5.10.1910, é que começou a apresentar pontas redondas, graças ao triunfo de medidas securitárias. Durante séculos, o que os tosquiadores usavam eram os tesourões da tosquia do gado lanígero, ou na falta delas as tesouras dos alfaiates que eram de tamanho avantajado e pontas bicudas. Como as tesouras da tosquia não tinham as hastes fixas a um eixo, até finais do século XIX a literatura académica e os processos disciplinares fazem eco de ferimentos e golpes no couro cabeludo dos tonsurados.

Considerada acto bárbaro e arcaico, a tonsura foi abolida no rescaldo da Crise Académica de 1969 e retomada nos finais da década de 1970, sempre como ritual masculino. Em Maio/Junho de 1969 a pena de rapanço seria praticada por membros dos piquetes grevistas em alunas que furavam a greve e tentavam fazer exames. A partir de 1987 surgiram em Coimbra trupes femininas que praticaram tonsura simbólica.

Em situações raras, a pena de rapanço foi aplicada pelos académicos de Coimbra a figuras externas que se considerou terem ofendido gravemente a Academia.

Fortemente criticada desde o Iluminismo, a tonsura seria adoptada no século XIX como um mecanismo ligado aos ideais da higienização, ordem, disciplina e regeneração. Assim aconteceria em relação aos mancebos incorporados nos quartéis militares, aos mendigos internados em asilos, aos menores institucionalizados nas casas de detenção e correcção, aos presos nas cadeias penitenciárias e aos doentes mentais entregues aos hospícios psiquiátricos, instituições onde os internados eram alvo de rituais de despojamento e morte simbólica.

PALMATÓRIA: a palmatória foi o mais importante instrumento punitivo usado pelos veteranos da Universidade de Coimbra até à Revolução de 1910. Intimamente associada às imagens disciplinares do ensino da gramática e primeiras letras pelos mestres, a chibata e a palmatória em formato de espátula ocorrem na iconografia medieval como símbolos de um dos saberes das Artes Liberais, a Grammatica.

Este instrumento disciplinar esteve em uso em Portugal nas escolas de instrução primária, colégios e seminários católicos até meados do século XX. Conhecida na gíria escolar por “Santa Luzia” e “Menina dos Cinco Olhos”, a palmatória apresentava cabo curto trabalhado em torno de marceneiro e pá circular com cinco perfurações. Era chamada “Santa Luzia”, uma vez que a sua forma lembrava a bandeja onde Santa Luzia exibia ante os crentes os olhos que lhe haviam sido arrancados no martírio.

Nos museus ligados à instrução primária portuguesa existem exemplares de palmatórias. No Museu Académico de Coimbra encontra-se uma que pertenceu ao estudante Antero de Quental e que lhe valeu em 1859 oito dias de prisão, pois que sendo o mesmo Antero aluno do primeiro ano de Direito andou na noite de 20.04.1959 com outros colegas dando praxe a um aluno liceu, para mais embuçados nas capas e munidos de tesouras, palmatórias e cacetes (Ana Maria Almeida Martins, Antero de Quental, 1986, pp.70-72).

Apodada de símbolo do imobilismo científico e do atavismo pedagógico, a palmatória viria a ser abandonada pelos estudantes após a Revolução do 5 de Outubro de 1910 e substituída pela colher de pau.

A colher de pau é desde a Idade Média o símbolo das actividades gastronómicas, dos mendigos que de terra em terra esmolavam e dos estudantes universitários sopistas (Léon Moulin, A vida quotidiana dos estudantes na Idade Média, 1994, pp. 41-44 e 142-146; Jacques Le Goff, Os intelectuais na Idade Média, 1990, pp. 42-44). Na cultura ibérica católica esteve instituída até aos séculos XIX-XX a prática de ir às sopas aos conventos, abadias e bodos festivos anuais. Alguns dos bodos mais aclamados tinham lugar em Maio, durante os festejos do Divino Espírito Santo, cujo programa oferecia aos irmãos, mordomos e passantes fortuitos pão, vinhos e carnes guisadas. Nos conventos portugueses e espanhóis estava enraizada a tradição da oferta de sopa a mendigos e estudantes. A distribuição de sopa aos presos foi mantida em Portugal até à década de 1860 respectivamente pela Misericórdia de Lisboa e Misericórdia do Porto, a primeira obrigada a dar caldo aos presos do Limoeiro e do Aljube, e a segunda aos reclusos da Cadeia da Relação. Um derivado tardio desta tradição, que ainda se avistou em algumas cidades portuguesas durante a Segunda Guerra Mundial foi a “sopa dos pobres”.

Para se ir aos bodos e às sopas conventuais era necessário andar munido de malga e colher de pau, ou ter engenho e manha conforme ilustra o célebre conto popular da sopa de pedra.

O costume ibérico da colher de pau era partilhado pelos estudantes de Coimbra. Em diversos tamanhos e formatos, a colher sobreviveu a todos os movimentos abolicionistas. Com fitas multicolores no cabo, carantonhas, emblemas pintados e legendas latinas na concha, até 1910 a colher desempenhou basicamente duas funções:

António M. Nunes

António M. Nunes é um historiador, distinto investigador das tradições académicas, que detém um dos blogues mais ricos e documentados da blogosfera, a saber o Virtual Memories . António Nunes tem também alguns belíssimos textos no blogue do distinto Octávio Sérgio, Guitarras de Coimbra, com quem tem colaborado sempre que pode.

Deliciemo-nos com este momento de puro deleite intelectual. Estou seguro que muitos académicos e curiosos se sentirão gratos por finalmente se fazer alguma luz sobre o assunto.

"As Insígnias da Praxe Académica na Alma Mater Studiorum Conimbrigensis

No crepúsculo da primeira década do século XXI existem códigos de praxe em praticamente todos os estabelecimentos de ensino superior universitários e politécnicos, na maior dos casos decalcados na ossatura e conteúdo do Código da Praxe Académica de Coimbra de 1957. Os articulados dessas codificações consagram colheres, mocas e tesouras, sem que neles conste expressa menção ao fenómeno de imitação e apropriação da criação simbólica e patrimonial dos estudantes da Universidade de Coimbra (UC), ao invés do que recomendam a UNESCO e as leis de protecção do património material e imaterial.

- “Aos Juristas”, de 26 de Maio de 1888: “Irão vinte alabardeiros/Seguidos d’outros tantos caceteiros; A moca, a thesoura, a palmatória/Monumentos supremos de glória”;

- “Programma das Latadas”, de 24 de Maio de 1891, dele constando “À frente formarão os caceteiros/Com mocas, adufes e pandeiros”;

- Programa “Aos Juristas”, de 26 de Maio de 1894: “Depois o Júlio da Rocha/Levando a maça na mão/Maçará a humanidade/Sem dela ter compaixão”;

- “Programma das Latadas”, de 27 de Maio de 1896: “É declarado incapaz, e recusa-se a emancipação, ficando sob a tutela da Palmatória e a curatela da Moca a todo o caloiro de direito (…)”;

- “Verdadeiro Programma das Latadas”, de 1 de Junho de 1898: “Aos lados formarão os guarda-costas/Com as mocas direitas e bem postas”;

“O Novo Programma das Latadas”, sem data, de 1 de Junho de 1899 (??), “Às mocas, caloiros, mil grupos formar”;

- Programa da “Latosíadas”, estrofe X, de 1901: “Vereis um trem ornamentado/Com colheres, com mokas e thesouras”.-u m postal desenhado por João Amaral para os festejos da Queima das Fitas e Enterro do Grau de Bacharel de 1905, intitulado “A dor da Moca”. A velha arma surge antropomorfizada, cabeça coberta por borla doutoral e rosto caricatural choroso, cena completada pelos dizeres “A velha moca assassina/De muito gato matreiro/Ao saber a estranha nova/Sente um pesar verdadeiro”;

- postal de João Amaral, alusivo à Queima das Fitas e Enterro do Grau de Bacharel de 1905, cujo título é “Preito d’um caloiro”, apresenta um caloiro tosquiado e choroso, ajoelhado à beira de um túmulo, com cabeleira postiça na mão e tesourão debaixo do braço (criações de João Amaral reproduzidas em Diamantino Calisto, Costumes académicos de antanho, 1950).

|

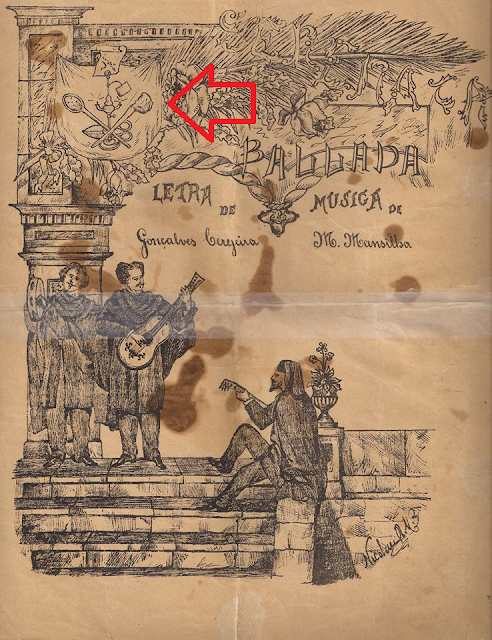

| Ilustração da capa da partitura de Nicolau Rijo Micalef Pace, ao tempo, segundanista da Faculdade de Teologia. Coimbra, Typ. Minerva Central, 1898 |

MOCA: não se sabe com rigor quando é que a moca de madeira foi adoptada pelos alunos da Universidade de Coimbra. A moca tem origem pré-histórica. Na sua qualidade de arma de caça, arma de defesa e bastão de mando, foi usada pelos grupos de caçadores recolectores, tendo passado mais tarde para as comunidades agro-pastoris do Neolítico. Em Portugal, sob diversas formas, sobreviveria nas comunidades populares tradicionais e na Academia de Coimbra até ao século XX.

Na sua origem, a moca era uma espécie de bastão troncónico, com cerca de um metro de extensão, mais estreito na base e a alargar na direcção da cabeça. Tinha a morfologia de uma maça, quase sempre sulcada de nódulos ou picos e servia sobretudo para caçar animais de grande e médio porte, chacinar adversários e esmagar ossos. As mais resistentes e duráveis eram cortadas ainda verdes e afeiçoadas em fogueiras, ganhando acrescida capacidade de resistência ao desgaste provocado pela água, fogo e amplitudes térmicas.

Na Idade Média, as maças de tipo bastão originaram um novo tipo de arma usada em contextos militares e logo adaptada como símbolo dos poderes monárquico, académico, papal e episcopal, a maça de ferro com cabo cilindriforme e cabeçorra de picos robustos, usada para esmigalhar elmos, armaduras e ossos. Transformada em artefacto artístico, a maça militar rapidamente foi apropriada pelas universidades europeias e transformada nas maças que os bedéis carregavam na frente dos reitores para simbolizar a autonomia de cada Faculdade. Conhecem-se derivação desta apropriação nos parlamentos, câmaras municipais, casas eclesiásticas, irmandades e confrarias, catedrais e sinagogas. Da maça militar medieval terá nascido a moca, arma de madeira usada pelos camponeses que os senhores convocavam periodicamente para a guerra. Como é sabido, os camponeses arregimentados não tinham direito aos cavalos, armaduras e armas de metal dos senhores, adoptando quase sempre alfaias agrícolas (foices, gadanhas, machados, picaretas). As mocas, de diversa envergadura, podiam ter cabos longos, charolões repletos de nódulos ou mesmo picos de ferro cravejados. Volteadas no ar, provocavam ferimentos dolorosos e desvastadores.

Tudo indica que o uso da moca de tipo académico remonta às origens da universidade. Para a intensificação do uso terão contribuído as continuadas medidas proibitivas emanadas do poder régio e reitoral que puniam severamente o porte de espadas, punhais e armas de fogo em contextos extra-militares.

Na cultura popular e escolar a moca está directamente associada à virilidade. A sua anatomia fálica remete para o pénis erecto e diversos vocábulos populares expressam em vernáculo a ideia de coito, como “mocar” e “dar uma mocada”. Em sentido algo contrário, assinala-se a expressão “estar com uma grande moca”, isto é sonolento ou entorpecido, analogia que remete para o desequilíbrio entre a cabeça e o cabo da moca. Outros termos regionais contíguos são “porra”, “porrada”, “porro”, “porrete”, “porretada” e “cacete”, alguns deles com sentido fálico explícito tanto na cultura oral portuguesa como na brasileira.- batidas às ruas do Bairro Latino para caçadas a gatos que depois eram estufados pelos grupos “gaticidas”;

- participação em caçadas nos campos dos arredores da cidade;

- cortejos alegóricos das festividades de encerramento do ano escolar, conhecidas por Caçoada do Ponto, Festa do Ponto, Festa das Latas, Latadas e Queima das Fitas, onde mocas de grande porte eram exibidas a pé e em burro por estudantes que parodiavam archeiros e guardas de honra, ou mesmo em carros alegóricos engalanados para o efeito;

- rituais punitivos ligados à iniciação de caloiros tanto na Universidade como no Liceu de Coimbra, onde os alunos novos ou novatos eram identificados com terminologia zoófila como bichos, bestas, carneiros, touros e tourinhos;- símbolo antitrupista. Neste caso peculiar, a moca é vista como um troféu de guerra, apreendido em refregas nocturnas entre trupistas e antitrupistas.

TESOURA: a tonsura de caloiros é praticada na Universidade de Coimbra desde praticamente as origens. Não caberia à Universidade de Coimbra a invenção desta prática punitiva, que já se encontrava instituída pelo Direito canónico e pelo direito criminal peninsular. De acordo com o Direito canónico eram obrigatoriamente tosquiados os clérigos que tomavam ordens sacras e também os membros do clero regular ou monástico. Em vários forais municipais portugueses achava-se consagrada a pena de tonsura dos traidores e mulheres adúlteras. Os falsos traidores podiam ser publicamente tosquiados e achincalhados, pena que os franceses aplicaram em 1945 às mulheres acusadas de colaboracionismo com os ocupantes nazis.

Uma das aplicações de sanções à mulher adúltera consistia na tosquia dos cabelos, seguida do desfile escarranchada em burro, com o rosto voltado para o rabo do jumento e sujeição a escárnio público. Sujeito a idêntica pena podia ser também o sedutor ou amante, se apanhado em flagrante.

Uma estrofe do Cancioneiro de Rezende alude a esta prática enraizada: Por fazer coisa enovada/Ireis o revés da sela/Ó rabo mui bem pegada/Escarranchada, faça quem quiser burrela. Nos trava-línguas infantis portugueses, o corte de cabelo mal alinhavado pelo barbeiro era assim representado: Quem te tosquiou/Que orelhas te deixou/Por detrás e por diante/Como o burro do Vicente?!

Os ferimentos provocados no couro cabeludo dos sancionados em trupes e graus não resultavam apenas da falta de perícia provocada por situações de embriaguez. As sevícias eram agravadas por certos tipos de rapanço autorizados (em particular os ad libitum ou plenos, os secundum praxis, em que cada executor dava um golpe a menos que o presidente, e os de desenho artístico “à Santo Antoninho”, com letras e falos erectos).

O ensino à base da memorização, disciplina e obediência à autoridade do mestre ficou longamente associada aos colégios da Companhia de Jesus, onde se usava a palmatória, abolidos pelo Marquês de Pombal em 1759.

Até 1910 a palmatória é abundantemente referida na literatura coimbrã e aqui e ali nos processos disciplinares da Polícia Académica como o instrumento mais utilizado na aplicação de palmatoadas, boladas ou “bolas” nas palmas das mãos. Palmatórias havia que tinham uma face coberta de couro e outra esculpida. Os furos funcionavam como ventosas e formavam bolhas e hematomas nos sítios onde a pá fustigava a pele.

COLHER DE PAU: as mais apreciadas pelos estudantes da Universidade de Coimbra são as de fabrico caseiro, manufacturadas pelos artesãos de Lorvão e Arganil. As de Arganil com o seu cabo cónico e a sua concha redonda toscamente desbastada estão entre as mais procuradas. Existem de todos os tamanhos, desde a colherzinha ornamental, à de tamanho médio e ao gigantesco colherão que se usava para mexer os caldeirões dos bodos e ranchos.

Símbolo gastronómico por excelência, apesar das desconfianças exprimidas pelos agentes sanitários da União Europeia, a colher de pau continua a ter lugar garantido nas comunidades estudantis e nas confrarias gastronómicas.

Na Idade Média as profissões e oficinas estavam organizadas por ruas e convenientemente identificadas com emblemas postos às portas (tesoura do alfaiate, serra do carpinteiro). Certos grupos sociais ou religiosos estavam constrangidos a exibir em local bem visível da indumentária símbolos discriminatórios como a lua dos mouros, a estrela de David dos judeus ou o cornicho dos maridos enganados. O símbolo dos mendigos ambulantes, monges em missionação ou viagem entre mosteiros e estudantes era a colher de pau. Esta tanto podia ser exibida na aba do chapéu, como no peito do vestuário e nos cestos e alforges. Assim a desenhou Jerónimo Bosh na obra “Viajante” ou “Caminho da Vida”, trabalho datável de 1500-1502.

Os sopistas espanhóis e os goliardos ou bargantes portugueses não raro andavam à lebre, ou seja pediam esmola em comes e bebes, calcorreando distâncias entre as Escolas Maiores e os conventos e entre povoações. Tanger instrumentos, cantar anfiguris, parodiar sermões, fazer malabarismos, cantar em verso facécias, cuspir fogo e exibir animais amestrados eram sucesso garantido. Havia quem vendesse pseudo relíquias a incautos, como falanges de Cristo, picos da coroa de espinhos, farpas da cruz e unguentos miraculosos. Os tunantes espanhóis exibiam os seus dotes musicais, vocais, oratórios e sedutores através do traje e das cantorias. Na aba do sombreiro ou chambergo exibiam a colher de pau e o garfo sobrepostos, costume que no século XIX passou para o bicórnio napoleónico.

- símbolo dos estudantes tunantes que a partir de meados de cada mês, por míngua da mesada paterna, andavam à lebre, isto é mendigavam sopas e dormida a troco de momices, cantigas, versalhada e venda de rifas;

- bastão ou ceptro dos veteranos que nas paredes dos quatros de dormir e nos cortejos festivos alegóricos exibiam enormes colherões, ora empunhados na mão direita ora alçados ao ombro, na qualidade de bastões de mando e alabardas de gala.Às duas funções enunciadas se veio juntar uma terceira, por sinal menos honrosa. Com o abandono da palmatória em 1910, os estudantes praxistas precisavam de um instrumento punitivo. Em substituição da palmatória adoptaram a colher de pau, doravante associada às “unhadas”. Se a palmatória era criticada, a colher não veio dignificar a situação, com a concha côncava a bater no rebordo das unhas dos sancionados. Como substituto deste instrumento, a praxe coimbrã admite o sapato. Em suma, ele houve tempos de palmatoada e bolada, de colherada e unhada e sapatada."