O presente artigo pretende trazer alguma reflexão e esclarecimentos sobre duas questões ligadas ao traje académico feminino: o tamanho da saia e a cor das meias em uso.

No primeiro caso, a questão suscita alguma controvérsia e, no segundo, reveste-se de curiosidade e em trazer a lume alguns dados que possam ajudar a perceber a transição de cor, quando comparamos o que actualmente vemos e o que no passado se fazia.

São muitos os acesos debates que ocorrem em torno da questão do tamanho da saia do traje académico feminino que, temos de convir, releva mais de moda e gostos temporais do que outra coisa.

Para uns será acima do joelho, para outras abaixo e, no meio desta questão de centímetros e milímetros, acaba por reinar uma verdadeira confusão capaz de por os alfinetes de qualquer modista de pé.

Umas gostam de destilar sensualidade, achando que mostrar mais uns centímetros de perna não apenas é mais chique, como não fere os olhos de uma sociedade há muito despojada de puritanismos fundamentalistas; outras preferem o discretismo assente, ainda, numa noção de decoro e de feição mais clássica.

E escusamos perguntar à facção masculina o que prefere ver, porque adivinhamos, jocosamente, a resposta.

Os códigos de praxe, esses, como de costume, não são fonte fiável, quase sempre reproduzindo a partir da cópia de outros, eles próprios expressão consagrada da ignorância (sobre a questão, em Praxe, da cópia copiada, repetidamente reproduzida sem critério nos códigos, ver AQUI).

Os códigos de praxe, esses, como de costume, não são fonte fiável, quase sempre reproduzindo a partir da cópia de outros, eles próprios expressão consagrada da ignorância (sobre a questão, em Praxe, da cópia copiada, repetidamente reproduzida sem critério nos códigos, ver AQUI).

Mas, afinal, em que ficamos?

Como o leitor certamente sabe, o traje feminino foi criado pelos anos 1914-1915, em contexto liceal, respondendo à inércia das autoridades académicas e estudantis em formularem um traje feminino discente.

Com efeito, e ao contrário do que sucedeu nas demais nações, Portugal, e especificamente Coimbra, mantiveram uma tónica paternalista, retrógrada e sectária no que concerne aos trajes discentes, sendo que a passagem do traje talar para o da "abatina" e, deste, para o actual modelo burguês apenas se operou nas vestes masculinas.

Com efeito, e ao contrário do que sucedeu nas demais nações, Portugal, e especificamente Coimbra, mantiveram uma tónica paternalista, retrógrada e sectária no que concerne aos trajes discentes, sendo que a passagem do traje talar para o da "abatina" e, deste, para o actual modelo burguês apenas se operou nas vestes masculinas.Na UC, até á década de 1940, as mulheres seriam liminarmente ignoradas quer na sua participação associativa e cultural quer no acesso a um traje próprio da sua condição.

Enquanto isso, noutras universidades europeias (e não só), os trajes talares há muito tinham evoluído para um traje unisexo (dissso são prova os uniformes de tipo colegial, tornados famosos em muitas séries e filmes, ou ainda a famosa cap and gown), coisa que no caso português não se registou.

Com efeito:

"Alunos, alunas e docentes da UC não mostraram particular interesse pelas iniciativas vestimentárias liceais, documentadas para os anos que vão de 1915 a 1924. Tampouco os alunos e alunas confessadamente republicanos da Academia de Coimbra viram o tailleur/capa como potencial instrumento de inclusão da mulher e de afirmação de uma nova identidade da UC junto da opinião pública. O "hermafroditismo" parecia ficar muito bem nas enfermarias das frentes de guerra, mas não no interior da UC.

Não deixa de ser curioso assinalar estas inércias, carregadas de preconceitos de género pelo que insinuam mas não chegam a afirmar, quando na mesma altura (dezembro de 1915) os lentes da UC adoptavam como traje reformado uma sobrecasaca, idêntica à que estava a ser usada pelos capelães militares dos exércitos envolvidos na Grande Guerra, também ela tributárias dos valores "rational dress" e pelos bispos e arcebispos nos países escandinavos.

Não deixa de ser curioso assinalar estas inércias, carregadas de preconceitos de género pelo que insinuam mas não chegam a afirmar, quando na mesma altura (dezembro de 1915) os lentes da UC adoptavam como traje reformado uma sobrecasaca, idêntica à que estava a ser usada pelos capelães militares dos exércitos envolvidos na Grande Guerra, também ela tributárias dos valores "rational dress" e pelos bispos e arcebispos nos países escandinavos.

Nos liceus, o tailleur/capa testemunhava a emancipação da mulher nos anos da Grande Guerra, pese embora insinuando um visual masculinizado e austero, para tanto recorrendo a um uniforme já testado pelas enfermeiras integradas em corporações militares. Na UC, como se verá, a identidade feminina era assumida sem recurso a fardas e o tailleur não parecia talhado para vingar num ambiente onde só podia se entendido como uniforme das funcionárias." 1

Foi precisamente para colmatar essa falha que surgem as primárias formas de traje feminino, nascidas nos liceus de Lisboa e (depois) Porto, segundo a etiqueta da época, à base de capa e tailleur pretos: casaquinho feminino de três quartos, cintado; saia de funil pela meia perna (e meia calça que seria da cor da pele - isto quando utilizavam meias), sapatos pretos, blusa branca, ausência de gravata, e capa preta. No que concerne à cobertura, sabemos que o "tachinho 2" era comumente usado nos liceus de Lisboa e Évora.

Esta influência está claramente assente no uniforme envergado pelos corpos de enfermeiras da marinha, nos EUA (em azul marinho, com capote e chapéu de abas), e em certos hospitais europeus pela mesma época (em cinzento), conforme determina o Decreto nº 4:136, de 24-04-1918, que o manda aplicar às enfermeiras militares portuguesas.

Mas sublinhamos que a criação do traje académico feminino é de cariz espontâneo, um movimento que, aliás, como nos diz A. Nunes (2008), passou completamente ao lado dos ministros da Instrução Pública e dos reitores dos liceus.

Mas sublinhamos que a criação do traje académico feminino é de cariz espontâneo, um movimento que, aliás, como nos diz A. Nunes (2008), passou completamente ao lado dos ministros da Instrução Pública e dos reitores dos liceus. Com efeito, quando o Ministério da Instrução/Educação decide regulamentar o traje estudantil, versão feminina, fá-lo tardiamente (1924) e, segundo o autor, "...em artigos péssimos que revelam completo desconhecimento da função, importância, características e morfologia dos trajes corporativos."

Pelas fotos de época, contrastadas com a investigação feita a clichés de uniformes corporativos femininos da época, não restam dúvidas que a saia cobria o joelho, segundo a concepção de decoro e rigor associados ao uniforme como instrumento de trabalho e não como roupagem de lazer.

Claro está que, bem sabemos, com o tempo, muitos desses uniformes sofreram algumas variações quanto ao desenho e tamanho, sendo que é sobretudo no corpo das hospedeiras do ar que a saia regista uma redução de tamanho, quando a política das companhias aéreas aposta no perfil da hospedeira simultaneamente prestável e agradável aos olhos (passando os critérios de selecção - verdadeiros concursos de beleza, nomeadamente nos EUA - a dar enorme atenção à beleza e aspecto físico e vestindo as suas funcionárias com um toque de discreta sensualidade, de que a subida da saia é expressão evidente).

Seguindo, contudo, o paradigma dos uniformes corporativos femininos da época, a saia do traje feminino, sendo pela meia perna, cobria, naturalmente o joelho.

O que criou enorme confusão nos últimos anos foi a omissão desse pormenor, quando os legisladores se ficaram por indicar que o tamanho a observar era "pelo joelho".

Usar essa expressão ("pelo joelho") permitia, desde logo, como está fácil de perceber, e comprovar, múltiplas interpretações, sendo que "pelo joelho" era tanto a saia abaixo ou acima deste.

Por outro lado, a questão tornou-se tanto mais complicada de suster, quando muitas meninas pareciam ter o joelho em locais anatomicamente improváveis.

Uma vez mais, estranha-se que tantos códigos de praxe sejam tão "picuinhas" e "miudinhos" com aspectos secundários e "papismos" sem nexo, mas depois não sejam capazes de esclarecer , e fundamentar, devidamente esta questão de tamanho.

Uma vez mais, estranha-se que tantos códigos de praxe sejam tão "picuinhas" e "miudinhos" com aspectos secundários e "papismos" sem nexo, mas depois não sejam capazes de esclarecer , e fundamentar, devidamente esta questão de tamanho.

E embora a moda da mini-saia fosse muito posterior à implementação do traje feminino nos liceus e, depois, nas universidades do Porto, Coimbra e Lisboa, a geração pós 1980, cedo preferiu, em muitos casos, esticar a interpretação para medidas ad hoc, traduzidas no "acima do joelho um palmo", "meia mão travessa acima do joelho", "5 dedos acima do joelho (que, a gosto, tanto podiam estar juntos como afastados)", etc., de modo a que a saia seguisse mais a moda e apetite pessoal do que o normativo que a regulava como parte integrante de um uniforme.

Feito este ponto de situação, e apenas para terminar a contextualização do traje feminino nas universidades, pegamos no que sobre isto nos relata A. Nunes (2009):

Feito este ponto de situação, e apenas para terminar a contextualização do traje feminino nas universidades, pegamos no que sobre isto nos relata A. Nunes (2009): "...o processo de criação deste traje liceal (em meados da década de 1940 passará a universitário graças ao Orfeão da UP, quando o seu uso já estava generalizado na maior parte dos liceus portugueses) está perfeitamente inserido no contexto ocidental da época, coincidindo com as fardas desenhadas expressamente para as mulheres que exerceram tarefas colaborativas nas forças militares dos USA, Canadá, Grã-Bretanha e França durante a Grande Guerra (carteiro, enfermeira, condutora de ambulância, Cruz-Vermelha)."

Assim, sabemos que o traje feminino, rapidamente se divulgou a partir dos liceus de Lisboa e do Porto aos restantes liceus (1914-15 e seguintes), passando a sua adopção universitária a ser primeiramente feita pelas universitárias do Orfeão Universitário do Porto (posteriormente imitadas pelas demais colegas portuenses).

.jpg) |

| Estudantes finalistas do Liceu de Évora com Florbela Espanca (1917) |

|

| Estudantes Liceais do Porto |

Mais tarde, estender-se-ia a Coimbra:

"Ia adiantado o séc. XX quando se acendeu a discussão sobre a necessidade de as alunas da UC tirarem benefícios práticos do uso de um traje de tipo uniforme. Não ter traje académico fazia parte da identidade das académicas da UC

desde 1891, ano em que contemporaneamente se matriculou a primeira aluna.

A não participação feminina na vida associativa, a ausência de organismos culturais mistos até 1938 e a omissão da cerimónias de formatura de bacharéis e licenciados desde 1910 foram justificando a inércia observada em Coimbra. A nível dos liceus locais, mesmo considerando o Liceu Infanta D. Maria, nada consta quanto a um hipotético uso de farda, se considerarmos que a bata branca não era propriamente um uniforme escolar

A não participação feminina na vida associativa, a ausência de organismos culturais mistos até 1938 e a omissão da cerimónias de formatura de bacharéis e licenciados desde 1910 foram justificando a inércia observada em Coimbra. A nível dos liceus locais, mesmo considerando o Liceu Infanta D. Maria, nada consta quanto a um hipotético uso de farda, se considerarmos que a bata branca não era propriamente um uniforme escolar

As alunas da UC tinham o privilégio do uso de pasta com fitas de seda e capa preta sem uniforme [o mesmo sucedia em Lisboa e Porto], costume que na década de 1980 ainda era praticado por quintanistas que iam ao Baile de Gala das Faculdades durantes os festejos da Queima das Fitas. Era o equivalente aos trajes cosmopolitas de ir à ópera e ao teatro, usados até á década de 1950 em Nova York, Paris, Londres, Milão e Lisboa.

Nos finais da década de 1940 este estado de coisas começou a mudar quase imperceptivelmente.

|

| Orfeonistas do OUP, 1946-1947, Acervo do Dr. Álvaro Andrade |

O tailleur tinha vindo a conhecer crescente popularização no Ocidente graças às enfermeiras da Segunda Guerra Mundial e aos corpos de hospedeiras das companhias de aviação civil. As divas de Hollywood exibiam tailleur, e estilistas como Christian Dior apostaram na apropriação pela indústria da Alta-Costura.

O peso crescentemente atribuído desde meados da década de 40 às latadas de começo de ano escolar e às cerimónias de imposição de insígnias (grelos no 4º ano, fitas no 5º ano), começaram a suscitar em alunas da Faculdade de Letras vontade de adopção de um traje académico.

(...)

No primeiro dia de aulas de 1948, as estudantes de Direito Ilda Pedroso e Mariado Céu Soares atravessaram o que restava da Rua Larga e dirigiram-se ao Paço das Escolas para assistir às aulas com capa e batina. No dia da imposição de insígnias às novas greladas e novas fitadas de Medicina e Farmácia, a 19 de Novembro de 1949, as referidas estudantes desfilaram com um conjunto saia/batina/capa, acontecimento muito comentado no "millieu", mas muito bem acolhido segundo os relatos recolhidos 3.

(...)

Parecia encontrada a solução, numa instituição onde a cultura histórica não legitimava de ânimo leve nem o tailleur, nem uma distinção formal entre modelo masculino e modelo feminino. A breve trecho, a evolução seria bem outra.

(...)

Em 1951 as alunas do Teatro dos Estudantes (TEUC) preparam uma digressão ao Brasil, tendo decidido levar um conjunto prático que substituísse os custos e os incómodos habitualmente havidos com os vestidos de gala. Ficou decidido levar nas bagagens o tailleur preto conforme modelo em voga na alta-costura e no pronto-a-vestir. [traje que em diferentes padrões cromáticos era então usado no Ocidente por enfermeiras militares e hospedeiras de aeronáutica civil.]."4

Como mais adiante veremos, quando falarmos da cor das meias, perceberemos que a implementação do traje feminino em Coimbra não foi propriamente pacífica.

Até aos anos 1970, a saia do traje feminino parece não sofrer com o efeito do calor que dilata os corpos e mingua as roupas.

Porventura a moda da mini-saia 5, que se fará sentir em Portugal sobretudo a partir dos anos 1970, poderá ter influenciado a forma como a saia do traje feminino passa a sofrer uma subida gradual, quando os trajes académicos são reintroduzidos a partir de 1980 e a sua confecção entregue a grandes cadeias de pronto-a-vestir especializadas, mais importadas com critérios comerciais (sobre a influência negativa dessas cadeias na Praxe, ver AQUI) e de moda.

Os clichés que, contudo, ainda antes, mostram algumas saias mais subidas do que o costume ocorrem na mesma tendência irreverente daquilo que as colegiais fazem às saias dos uniformes em uso: puxando-as um pouco para cima na cintura.

Como procurámos explicar, o tamanho tradicionalmente definido e observado ao longo de décadas foi o da saia pelo joelho cobrindo o mesmo.

Na falta da indicação "cobrindo o mesmo", é natural que se registassem variações, logo fundamentadas em justificações para todos os gostos - precisamente ao gosto de quem trajava e para si criava o seu próprio código e norma vestimentários (que ocorrem na mesmíssima proporção das desculpas para meter na capa o que cada um bem quer, fazer nós e rasgões como cada um bem entende, meter colheres de café na lapela ou gravata, encher-se de pins........).

A saia pelo joelho, cobrindo o mesmo, apresenta a ideia do porte clássico e austero próprios a um uniforme concebido dentro dos parâmetros da época.

O tamanho da saia, assim estipulado, permitia que a mulher, ao sentar-se, traçando a perna ou não, mantivesse um figurino de elegância discreta e aprumo formal, segundo a etiqueta das boas maneiras.

Naturalmente que os tempos mudam e longe vão os tempos da imposição da saia pelo tornozelo a pretexto do recato que era devido à mulher.

Mas, tal como sucede com o traje masculino, ambos se fixaram no modelo que conhecemos há muito, mantendo os seus traços, precisamente porque mais do que uma roupagem sujeita a modas e estilos que cada época expressa, configuram uma espécie de memória patrimonial e representam não uma filosofia, uma tendência ou uma moda sazonal, mas a condição e estatuto estudantil, cristalizados nessa etnografia académica.

Não é pois, neste caso, o estudante que faz o traje, mas o traje que "faz" o estudante, que o apresenta como tal.

A cor das meias do Traje Académico Feminino

|

| Como se pode verificar, ainda nos anos 60 (e até ao luto académico de 1969), era usança a meia cor da pele ou simplesmente não usar meia alguma. |

|

| Foi no seio do OUP que o traje académico feminino ingressou no ensino superior nacional. Ainda hoje, é com meia da cor da pele que se traja. |

|

| Nos liceus, de norte a sul do país (com excepção do Liceu de Coimbra), e até finais da década de 1960, as meninas trajavam ou sem meias ou com elas cor da pele |

Cremos que a observação de alguns clichés acima apresentados, permitem, desde logo, ao leitor, perceber que o uso de meias pretas não foi assim tão generalizado como hoje se constata.

Pois não.

Mas por que razão é hoje ponto assente que o uso do traje feminino se faz com meias de cor preta, quando temos provas de que nem sempre foi assim?

Afinal, de onde vem essa determinação que já todos os códigos estipulam (por cópia uns dos outros)?

É facto que durante muito tempo as meias em uso eram, tradicionalmente, da cor da pele, isto quando as mulheres não preferiam, antes, não usar meia alguma.

Foi essa a escolha e convenção adoptada pela generalidade das estudantes dos liceus e universidades portuguesas, seguindo exactamente, como já mencionámos, os paradigma dos uniformes corporativos femininos (sendo que, no caso das enfermeiras, as meias eram até, em alguns casos, brancas).

Uma convenção, portanto, quiçá associada a uma ideia de limpeza, conjecturamos nós.

Mas por que razão passam a ser pretas?

Para explicar tal, temos de dar um pulo a Coimbra e recuar até ao tempo em que o uniforme estudantil feminino passa a ser consagrado em código.

Estamos, pois, nos anos 1950 e a TEUC torna-se pioneira no uso do tailleur e capa preta em Coimbra, seguindo as colegas do Orfeão do Porto e a generalidade das colegas dos liceus.

Como já referimos, a sociedade académica conimbricense sempre omitira o papel das mulheres na cultura e associativismo estudantis, pelo que a implementação de um traje feminino para as colegas estudantes nunca fora prioritário.

Dessa inércia resultou que as mulheres, de forma emancipada e autónoma, começaram a usar o dito tailleur sem passar cartão a ninguém.

E perante tal, nada se moveu um milímetro. Era assunto que continuava a passar ao lado de um certo machismo fechado em si mesmo e para quem estas "aventuras femininas" despertavam mais curiosidade e graça do que algum tipo de preocupação.

Recordaremos, a título informativo, que na delegação da TEUC que se desloca ao Brasil, em 1951, vai também o Dux Veteranorum da época, Francisco Barrigas de Carvalho e o Reitor, Maximino Correia, os quais não colocam quaisquer entraves ao tailleur/capa pretos.

Poderemos pensar que o traje feminino recebeu forte adesão após o passo dado pelas meninas do TEUC, mas tal não é verdade.

A verdade é que o modelo que conhecemos foi imposto por decreto, sem consulta de qualquer mulher, num gesto algo surpreendente, como que a tentar não ficar atrás do combóio que já partira bem cedo em 1915 e levava já as estudantes do OUP desde os anos 40.

Atentemos a estas informações preciosas:

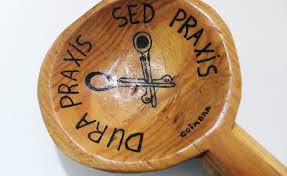

"Pouco antes da Queima das Fitas de Maio de 1954, o Magno Conselho de Veteranos da academia de Coimbra (MCVAC), após decisão exclusivamente masculina, deliberou impor por "decretus" o tailleur preto à base de casaco preto curto/saia como traje discente feminino.

Ficou determinado que nas latadas das Faculdades e imposições de insígnias de Novembro desse ano as novas greladas e novas fitadas não pudessem usar pasta com grelos ou fitas sem o tailleur preto.

Ficou determinado que nas latadas das Faculdades e imposições de insígnias de Novembro desse ano as novas greladas e novas fitadas não pudessem usar pasta com grelos ou fitas sem o tailleur preto.

Entre Setembro e Novembro de 1954, Coimbra viveu dias de corrida ao "fato", abrindo desde então as portas ao pronto-a-vestir. A imprensa periódica que efectuou a cobertura dos eventos relatou que a quase totalidade das novas greladas e novas fitadas usava tailleur. O concentrar das atenções da comunicação social em Coimbra fez esquecer que a mesma indumentária era usada ia para 39 anos nos liceus portugueses e pelo menos desde há 8 anos no Orfeão Universitário do Porto.

A medida decretada em meados de 1954 gerou uma onda de descontentamento entre as alunas que não se sentiam agradadas com o modelo escolhido, ou que liam a obrigatoriedade como um atropelo masculino à sua tradicional prerrogativa de não uso de uniforme académico.

Outro pomo de discórdia residiu na imposição de meias latas pretas, quando as estudantes preferiam não vestir meias ou usá-las na cor da pele.

Ao longo da segunda metade da década de 1950, as alunas pintarão riscos pretos na parte de trás das pernas. Não vestindo meias, na verdade pareciam estar a usá-las graças ao artifício do risco pintado na pele, o qual imitava a costura posterior vertical que as meias altas femininas da época comportavam.

Procurando suavizar descontentamentos, o MCVAC integrou o tailleur no "Código de Praxe de 1957" e manteve a velha prerrogativa do uso de capa preta com vestido de gala.

O primeiro grande utilizador e divulgador do tailleur terá sido o Coral dos Estudantes da Faculdade de Letras (CELUC), que se apresentara em público no mês de Abril de 1954." 6

Não subscrevermos totalmente a ideia de que o corpo discente feminino ficasse aborrecido com a implementação de um traje que era ansiado por muitas estudantes. Mas estamos em crer que o facto de terem ficado à margem dessa decisão, de não terem sido consultadas quanto à escolha, de tal ter sido decidido de forma "apressada" e sem qualquer período de transição, juntamente com serem obrigadas ao seu uso até nos bailes de gala, terão sido razões o bastante para despolotar uma forte contestação, apesar da adesão verificada ao tailleur, sob pena de não poderem usar insígnias.

|

| Painel de azulejos que se encontra nos jardins da AAC, no qual as raparigas são retratadas com meias pretas. |

Se atentarmos à letra do código de 1957, percebemos claramente que o Conselho de Veteranos, na hora de legislar e passar para a forma escrita o património oral da Praxis, pega no decreto de 1954 e o inclui como "parente pobre", indiciando uma ausência de debate e reflexão aberta (nomeadamente às mulheres - uma vez mais arredadas do processo).

Tal é evidente ao verificarmos que o artigo que consagra o traje feminino (Art.º 253º) não vem a par com o que estipula e define o traje estudantil masculino (Art.º 73º), mas 180 artigos depois.

Como está bom de ler, a denominada "praxe das raparigas" (consagrado em título único ,que se inicia com o art.º 249º) surge praticamente no fim do código, o que, por si só, denota a posição ainda secundária que a mulher tinha em matéria de Praxe aos olhos dos rapazes.

Participante, já, em diversos grupos, nunca houve uma verdadeira inclusão das mesmas nos órgãos decisores da Praxe. Se hoje as veteranas podem comparecer livremente, continua o MCV a ser quase exclusivamente uma "cave man", e ainda não parece ser para breve a possibilidade de alguma mulher vir a tornar-se Dux 7.

O Conselho de Veteranos da UC da época, acaba, pois, por imprimir no código, de forma muito ligeira e epidérmica (nota-se, e bem, a falta de ponderação sustentada) aquilo que já era observável, segundo a imposição de 1954: tailleur preto à base de casaca e de saia preta não rodada, camisa branca, gravata ou laço pretos, sapatos pretos e capa.

A questão de meia preta parece ser, em nosso entender, é uma espécie de "desvio à la Coimbra".

Estamos fortemente em crer que, neste ponto, o CV quis dar uma alfinetada e sobrepor-se.

Coimbra, que sempre fora o farol, sempre fora a matriz, a "Alma Mater", não podia passar a ter, no tocante ao traje feminino, um papel secundário, de quem vai atrás dos outros (leia-se os liceus e Universidade do Porto), pelo que impor meias pretas era como que marcar uma diferença e vincar uma identidade.

Como pudemos ler acima, e como os clichés abaixo demonstram, a imposição da meia preta encontrará resistência em muitas mulheres, ainda pelos anos 60 adentro.

Como pudemos ler acima, e como os clichés abaixo demonstram, a imposição da meia preta encontrará resistência em muitas mulheres, ainda pelos anos 60 adentro.

|

| Apesar do "Decretus" de 1954, e da "corrida ao fato", podemos neste cliché verificar que ainda na Serenata da Queima de 1955, havia quem continuasse a não aderir à meia preta. |

Transcrevemos o artigo 252º do Código de 1957 8:

"As raparigas só podem usar as suas insígnias pessoais estando de capa e batina, devendo esta ser constituída por:

- Sapato preto, de qualquer modelo;

- Meia alta, preta;

- Fato, saia casaco, preto de modelo simples;

- Camisa branca;

- laço ou gravata;

- Capa.

§ 1º O casaco pode ter ou não bandas de seda, mas não ter a gola de pele.

4 2º A saia não pode ser rodada.

§ 3º Fica suspensa a exigência deste artigo quando as greladas ou fitadas se proponham assistir às reuniões dançantes 9 das Festas da Queima das Fitas."

Fica explicada a questão das meias pretas que se começam a usar em Coimbra, e apenas em Coimbra (liceu incluído), por imposição do MCV, que decreta de forma contrária ao uso e costume, e vontade, das estudantes.

Nas demais academias, continua-se a usar a meia da cor da pele, até ao fatídico luto académico de 1969 com o qual são suspensas a Praxe e actividades académicas e, naturalmente, o porte do traje.

Quando as mesmas são retomadas (década de 1980), os liceus não acompanham e, seguindo a academia líder, ou seja Coimbra, todas as demais, ao invés de recuperarem a sua identidade (naquilo que lhes era próprio), (re)copiam Coimbra e, ignorantemente, as meias pretas.

|

| Ainda na transição da década de 70 para as seguinte, e durante os anos 1980, se pode verificar que, no Porto, o uso das meias pretas não está generalizado. |

Apenas estranhamos que, no caso da Tuna do liceu de Évora, não se tenha mantido o uso das meias cor da pele, trocando-as pelos ditames conimbricenses ainda nos anos 1960 (pelos clichés que pudemos observar da Tuna do liceu de Évora, já mista, vemos meninas com meias cor de pele e outras com meias pretas, mas depois, a partir dos anos 70 já só meias pretas).

Assim sendo, e se quisermos seguir à letra a Tradição, apenas Coimbra deveria seguir o uso das meias pretas, e, mesmo assim, colocamos fortes reservas a tal (se quisermos ser fiéis á Tradição genuína, até Coimbra deveria abolir a meia preta nas senhoras).

As demais academias onde o Traje Nacional está em uso não têm qualquer obrigatoriedade de tal, perante a Tradição.

Esperamos ter conseguido esclarecer.

Nestas questões, contudo, cremos que a mulher deveria ter um papel de relevo quanto a decisões desta natureza, sendo ouvida e auscultando a sensibilidade da mesma, em futuras revisões de códigos de praxe, a par com argumentos documentados como aqui apresentámos.

[1] NUNES, António Manuel - Identidade(s) e moda, Percursos Contemporâneos da capa e batina e das insígnias dos conimbricenses. Bubok Publishing Ldª, 2013, p. 113.

[2] Também conhecido por "barretina", era igual ao dos alunos do Colégio Militar, que tanto foi usado por alunos como por alunas. Este elemento, resulta de uma transformação do barrete islâmico do magrebe, o "chéchia" ou "kufix", que também era usado desde 1859 em escolas militares britânicas de formação de cadetes ("pillbox hat"). Antes de ter feito a sua entrada triunfal nos liceus de Lisboa, Porto e Évora ("tacho"), em versão unissexo, o "pillbox" já era largamente usado em Portugal por militares e impedidos de oficial.

[2] Também conhecido por "barretina", era igual ao dos alunos do Colégio Militar, que tanto foi usado por alunos como por alunas. Este elemento, resulta de uma transformação do barrete islâmico do magrebe, o "chéchia" ou "kufix", que também era usado desde 1859 em escolas militares britânicas de formação de cadetes ("pillbox hat"). Antes de ter feito a sua entrada triunfal nos liceus de Lisboa, Porto e Évora ("tacho"), em versão unissexo, o "pillbox" já era largamente usado em Portugal por militares e impedidos de oficial.

[3] Diário de Coimbra, edições de 20-26 de Novembro de 1949.

[4] NUNES, António Manuel, Op. Cit. pp.113-115.

[5] Definida como o símbolo da moda "Swinging London" na década de 1960, e atribuída à estilista Mary Quant (1966), embora o designer francês André Courrèges também seja frequentemente citado como um pioneiro da mesma.

[6] NUNES, António Manuel, Op. Cit. pp.115-116.

[7] E quem diz em Coimbra, diz no Porto e outras academias.

[8] ANDRADE, Mário Saraiva e BARROS, Victor Dias - Código da Praxe Académica de Coimbra (Revisão de Américo Patrão). Coimbra Editora Lda., 1957, p. 101.

[9] As alunas da UC tinham o privilégio do uso de pasta com fitas e capa preta sem uniforme, costume que na década de 1980 ainda era praticado por quintanistas que iam ao Baile de Gala das Faculdades.