Alguma tinta tem corrido sobre o assunto, pese o facto de ele ser, ainda em muitos casos, mais tratado “off record”, em “meias palavras”, ou no fácil exercício de conjecturar.

Escrever sobre o assunto obriga a urdir o pensamento com alguns cuidados redobrados, quanto mais não seja apresentando argumentos, e factos, objectivos e idóneos.

Actualmente, torna-se, cada vez mais, difícil falar-se em “Traje de Tuna”, pelo menos da Tuna Portuguesa, tendo em conta a cada vez maior multiplicidade de panos e indumentárias.

Numa clara fuga à capa e batina, por motivos que aludirei mais à frente, constata-se o crescendo instalar de uma descaracterização total da identidade Tuna, no que respeita ao aspecto estético da mesma, dos seus componentes, dos seus tunos.

Pelo contrário, no país vizinho, a estandardização de um padrão comum criou, em torno da Tuna Espanhola, uma imagem inequívoca e imediatamente reconhecível, tal como o é, ainda, por cá (mesmo se parece votado ao contrário), a capa e batina que prefigura o estudante universitário.

Por terras lusas, o ressurgimento das tunas na década de 80 do século passado coincidiu, grosso modo, com o reavivar das tradições académicas, em plena época, também, de profusa expansão do ensino superior.

Já disso falei neste blogue: a emancipação e pseudo-auto-determinação académica, ocorrida em muitos pontos, levou a uma clara

reinterpretação da tradição e desejo, na maior parte das vezes néscio e acéfalo, de “ser diferente”.

Com muita ignorância à mistura, uma boa dose de desrespeito e falta de dois dedos de testa, levou à adopção de novos panos académicos, ditos “trajes académicos”, com o "amen" das respectivas instituições de ensino, ávidas de publicidade e tudo quanto as tornasse "únicas".

Subtil, e maliciosamente por vezes, se registaram espantosos argumentos de história ficcionada para justificar a necessidade ou plausibilidade de um traço próprio; próprio, segundo muitos, mas que mais não foi do que querer distanciar-se da “sombra” de Coimbra como se, para isso, tudo se remediasse na adopção de nova indumentária com selo de origem controlada (razões da etnografia local, etc. de que não se conhece nem um estudo publicado, pasme-se - nem sequer nos respectivos códigos de praxe, mostrando a seriedade da coisa).

E já não falo no ridículo de muitos desses códigos de praxe, repletos de invenções que enfeitam, mas nada trazem de substancial (isto quando não promovem atentados ao bom senso, educação e civismo).

Seja como for, pegou moda a “mania” e toca de fazer trajes novos a metro, quanto mais diferentes e espalhafatosos melhor, para dar uma ”identidade” própria a cada academia e, principalmente, não se confundir com Coimbra. Todos esqueceram algo fundamental: a etnografia não cabe num uniforme estudantil, precisamente porque a sua razão de existir foi precisamente distinguir-se dos demais mesteres,profissões e classes, criando um fro próprio. Aliás, nem a etnografia nem o folclore contemplam a figura do estudante. Está bom de ver, pois, que qualquer argumento etnográfico cai por terra.

Resultado?

Bem, ele está á vista: só quem traja capa e batina é, de facto, identificado, e bem, com o estudante universitário, todos os demais……. ou têm de dar explicações adicionais ou são confundidos com tudo menos com aquilo a que o pano, supostamente, deveria servir (há trajes que parecem o fato domingueiro que vejo em alguns ranchos, só para dar um exemplo).

Temos mais diversidade, mais criatividade estilística, panos para todos os gostos, cujo resultado

final é uma enorme confusão, a ponto de, neste momento, dificilmente de identificar quem quer que seja, tal a quantidade e diversidade.

Salvo um ou outro caso de sucesso (que não significa que esteja correcto), a maioria das invenções não resultou, chegando-se ao caricsato de termos academias com 6 trajes diferentes, como sucede em Castelo Branco.

Alguns dos usuários desses ditos panos académicos terão, em algum momento, ter tido de explicar o seu vestuário (eu já assisti pessoalmente a isso) a algum transeunte, algum curioso ou turista....... pelo que não vejo qual a diferença entre um estudante de capa e batina de Leiria, por exemplo, dizer que é de Leiria, apesar de trajar com um traje conotado com Coimbra. Pelo menos é identificado como estudante universitário nacional, jáque o Traje Nacional assim foi reconhecido.

Já a questão geográfica quanto à localidade, é mero pormenor que rapidamente se ultrapassa com “sou estudante de Lisboa” (Viseu, Santarém, Beja etc.). Mas mais: em tempo algum um uniforme teve por objectivo a identificação geográfica do seu portador, mas a expressão do seu estatuto: estudante.

A capa e batina, no seu actual modelo (com pouco mais de 100 anos) NÃO É DE COIMBRA!

Quem o enverga deveria ter a obrigação de conhecer a sua história, sabendo, por isso, que ele não é “de Coimbra”, pois traje de Coimbra só na etnografia, no folclore local (que os Ranchos tão gratamente preservam e divulgam).

O grande erro começa logo pelo chauvinismo de alguns (muitos?) estudantes conimbricenses que apregoam que o traje é deles (ainda há pouco, num fórum sobre Praxe de Coimbra, assisti a essa lenga-lenga), que a tradição do seu uso é deles, quando isso não corresponde aos factos.

A capa e batina, no seu actual modelo, resulta do movimento laico anti-clerical que, para cortar com o traje talar (de natureza eclesiástica) impõe o modelo do fato burguês, sucedendo à "abatina", logo disseminado no Porto, Coimbra, Lisboa e liceus nacionais (capitais de distrito).

Por isso, o traje não é de uma cidade, mas nacional (como viria a ser formalmente reconhecido, aliás, por decreto governamental). O que herda de Coimbra é a designação "capa e batina" (que é o nome pelo qual o traje é conhecido na gíria estudantil).

Esta falta de rigor é que levou a tantas decisões erradas que fizeram escola, desde logo pela tontice de tantos novos "trajes académicos" só par aser diferente de Coimbra. Veja-se agora a argolada monumental. E não podemso esquecer que em qualquer cidade ou vila com ensino, o traje nacional era usado. E muito menso esquecer que todos os estabelecimentos onde nasceram "novos trajes" usaram antes capa e batina.A “Capa e Batina” é, e assim designada, o Traje Nacional do Estudante Universitário Português.

Depois da extinção do seu uso obrigatório por decreto do governo provisório

da república a 23 de Outubro de 1910 ou seja, “a partir de 1911, o Traje Talar deixou de ser um simples uniforme para significar valor cultural, património da Comunidade Académica, sublimado pelo espírito de Coimbra”. (in, Qvid Praxis). Em 1918, mais precisamente a 6 de Julho, são estipulados os Estatutos Universitários, os quais contemplam o traje, mas não o impõem.Mas se a obrigatoriedade do seu uso foi extinta, é facto que só a partir daí é que o traje assume maior divulgação no foro liceal, com a nacionalização do Traje Académico para todas as universidades, liceus e escolas superiores, definida no decreto n.º 10290, de 1924, do então Ministro da Instrução Pública, Teixeira Gomes, no qual se refere, também, a punição para todo aquele que traje indevidamente.

Assim, temos um traje nacional, devidamente reconhecido como o do estudante universitário, ponto final.

Tudo o mais me parece fogacho.

Mais informações pormenorizadas sobre a origem do traje: AQUI e AQUIO caso do Minho, onde é reabilitada uma indumentária (O “

Tricórnio”) usada nos tempos em que lá teria havido Estudos Gerais (que não devem ser confundidos com Universidade, já que no séc. XVIII esses estudos eram reportados à formação eclesiástica e não à noção de universidade, como existia em Coimbra), não foi, também, mais do que aproveitar um facto passado, que carece de estudos mais aprofundados, para justificar o “corte” com Coimbra.

Pesquisei algo sobre o assunto e parece-me que o resultado final do traje lá usado é

uma adaptação ou recriação, não totalmente fidedigna (

nem de longe nem de perto), parecendo-me haver uma propositada sinédoque: tomando, “convenientemente” uma parte pelo todo, umas pinturas ou ilustrações como sendo traje académico.

Uma coisa me parece certa, não se pode afirmar ter havido um traje universitário diferente em Braga no séc. XVIII, tido como tal, como sucedia em Coimbra que pudesse "justificar" o reabilitar de um "traje antigo dos estudantes". O Tricórnio é uma cobertura (chapéu) usada pelos civis e militares no séc. XVIII, cuja verdadeira “tradição” é militar e/ou aristocrática (e nem é portuguesa sequer). No dobrar desse mesmo séc., a partir de 1760, sensivelmente os bicórneos ou chapéus de dois bicos, já se tinham imposto, vendo-se de tamanhos diversos, sendo alguns enormes e com as pontas exageradamente grandes e descaídas até aos ombros, acairelados de penas, com grandes penachos; as borlas, as presilhas e os botões enriquecidos de pedrarias valiosas e bordados a fio de ouro ou prata! (de que conhecemos a moda do “chapéu à Napoleão).

Justificar a existência de estudos Gerais em Braga no séc. XVIII é ficcionar e fazer uma interpretação

ad hoc da noção de Universidade, até porque se os responsáveis pela criação do traje “Tricórnio” fazem referência aos Jesuítas, há que relembrar que os jesuítas portugueses, quando expulsos de Portugal, em 1759, dirigiam vinte e oito colégios de ensino secundário, em Portugal, e a Universidade de Évora (que lhes foi oferecida em 1559 pelo cardeal D. Henrique), não constando que dirigissem qualquer Universidade em Braga (voltariam a Braga, é verdade, mas em 1875, ou

seja finais do século XIX, mais dedicados ao apostolado do que ao ensino, sendo preciso esperar pela década de 40 do séc. XX, depois de terem sido novamente expulsos em 1910 e regressarem em 1934, para se falar, então sim, de universidade em Braga: em 1942 o Curso Superior de Ciências Filosóficas" e, em 1947, a Faculdade Pontifícia).

Nessa altura, em 1875, o traje usado no Liceu Nacional de Braga era a Capa e Batina!Cai por terra, pois, a justificação de ter existido uma universidade propriamente dita, com praxis enraizada e materializada num traje académico (o que ocorreria, isso sim era que os escolares desses estudos, a maioria eclesiásticos, vestiriam conforme a sua condição e posses, um pouco como sucedia nos primórdios do traje em Coimbra, séculos antes).

Reclamar a história do Colégio de S. Paulo, em Braga, como tendo tido privilégios de graus e traje, parece pouco fundamentado para legitimar a ideia de ter havido um traje académico bracarense, quando não podemos cair no erro de confundir Colégios com Universidades.

Mas, e se quisessemos atalhar, bastaria lembrar que em Braga, antes do Tricórnio, se usou, na própria UM, e antes dela, por exemplo, no liceu nacional (desde o séc. XIX), como ainda há pouco aludi, capa e batina. Por isso, se algum traje tinha sentido em Braga, certamente que era o Traje Nacional - esse sim por ter uso geral e reiterado pela larga maioria dos seus estudantes.

O único traje estudantil com tradição secular em Braga sempre foi a capa e batina.

Não foi essa a opção posterior, mas não se queira apagar aquilo que é uma tradição bem mais antiga e histórica com pseudo-estudos nunca legitimados cientificamente, para justificar a validade do tricórnio, que só a tem em si mesmo, e a partir do momento em que foi generalizado nestas quase 3 décadas que leva.

Sobre o assunto clique

AQUI Tomei o exemplo da UM, mas poderia ter sido outro.

O facto é que a tradição do Tricórnio foi imposta (impostura, diga-se) com base em algo artificial, uma intrujice histórica, num pseudo-estudo etnológico feito por quem não apenas não tinha competência para o efeito, mas por quem não se coibiu de inventar tradição. Nem se percebe como tanta gente foi na cantiga, mas deve ter dado jeito aos bolsos de alguns, no início.

Hoje é essa a herança. Nada a obstar, conquanto saibam conviver com esse facto, reconhecendo o mesmo, ao invés de propalar "virtudes históricas" que são inexistentes.

Importa é dizer que a capa e batina tem sido o pano oficial da praxis e não vejo grandes vantagens em termo-nos desfeito do seu valor congregador e unificador, identificativo e histórico para quem, mais do que ser do sítio A, B ou C é estudante universitário.

Apostou-se mais em parecer do que em ser e, agora, verifica-se que o pano não ajudou, em nada, a promover uma praxis e espírito académicos dignos desse nome, pelo menos não verifico que houvesse melhorias depois de tantos gritos de “Ipiranga” que se fizeram ouvir um pouco por todo o lado.

Continuamos a ser uma manta de retalhos onde se torna, cada vez mais, difícil discernir e encontrar o que é genuíno, verdadeiramente tradição e identificativo, até, da nossa cidadania académica, da nossa nacionalidade estudantil.

-----------------------------------------------

Trazendo isso à realidade tunante, o que assistimos é uma profusa moda de trajes avulso, pelo precedente criado pela sucessiva delapidação da identidade académica nacional, transformando a nossa comunidade estudantil numa mosaico mais rico que a regionalização preconizada, há uns anos pelo governo.

Aí, detenhamo-nos para observar duas ordens de razão para tantos trajes de tuna, que não a capa e batina: a primeira respeita àquelas tunas que, pela sua natureza, englobam alunos provindos de diversas instituições de ensino de uma mesma cidade ou área metropolitana. Neste caso, no intuito de evitar a colisão estética de panos díspares e regulamentação própria (nem sempre comum entre instituições) de cada traje, foi necessário adoptar-se um traje que esbatesse essas diferenças. “Obrigadas” a correr atrás do prejuízo, este tipo de tunas (que são poucas, diga-se), não tiveram outro remédio senão ter um traje próprio, criando um entendimento onde ele não existia.

A inspiração deste está normalmente ou numa cópia do traje espanhol, com uma ou outra peça que evoca mais particularmente uma figura da região, ou então um traje que faz o compromisso entre a capa e batina e o traje espanhol.

No segundo caso, as razões giram em torno de ideias, mais ou menos peregrinas, invenções puras e, em alguns casos, num total rejeitar do traje académico em vigor na sua academia (algo que constitui, já, outro tipo de desvio).

Se no primeiro caso se compreende essa necessidade forçada, já no segundo me parece forçado, quando o não é ridículo.

Temos tunas com fatiotas parecidas com as tunas espanholas, o que me parece, ainda assim, menos gravoso do que trajes e capas azuis ou cor de vinho, já que a cópia se faz directamente do nascente tunante (mesmo se o actual traje espanhol é produto recente, embora inspirado em panos anteriores).

J

á o que também me parece não ajudar muito é o ridículo do “condomínionismo” que ocorre num já existente precedente bairrista.

Já não bastando determinada academia ter um traje académico diferente (e digo diferente em relação ao traje nacional: capa e batina), registam-se subdivisões muito interessantes e de uma criatividade ímpar. Se determinada academia tiver 5 tunas, pois todas trajarão de forma diferente, mudando ou a cor das meias, dos botões, da gravata, da lapela ou o que quer que seja (cor de curso, cor da cidade, cor disto e daquilo, tudo servindo de justificação). Não apenas se regista desvio do traje em vigor nessa academia, como se dão nuances de quantas maneiras for possível, consoante o nº de tunas que surgirem.

Por que diabo essa necessidade de aparentar?

Também não se percebe, por isso, que Tunas que representem especificament euma academia com um só traje, passem a poder envergar dele apenas partes, como o caso da UBI onde uma das suas tunas troca as calças do traje por uns calções às bolinhas brancas que também devem ter alguma explicação de natureza etnográfica.

Não se entende essa necessidade de aparentar, de mostrar que se pertence à Tuna com isso pondo em causa a própria imagem e a imagem de todos em geral.

E já nem cito o Kilt do IADE porque aquilo nem é traje sequer, ao retakhar a capa e batina e coser-lhe peças escocesas que nada têm de académicas e muito menos a ver com a nossa cultura.

Criou-se uma tal multiplicidade de cores, ornamentos, detalhes e afins, que é preciso já um livro ou código iconográfico para se identificar uma larga fatia de tunas deste nosso rectângulo multicolor.

Já não bastando ter de decorar as cores dos cursos , ainda temos de o fazer com as tunas.

Perde-se, com isto, até, a própria noção de traje/uniforme, seu objectivo, e, a espaços, a sua credibilidade.

Aproveito esta longa reflexão para relembrar um aspecto que merece atenção: tenho lido e ouvido dizer à boca cheia que o a capa e batina foram assim criados para esbater as diferenças sociais. Até poderá ter esse efeito (que não a causa), mas nunca vi isso justificado em qualquer documento histórico. Sempre me deparei nas minhas pesquisas com capas e batinas para todas as carteiras, umas de pano mais nobre, outras menos, coletes de cores diversas (antes de ficar tudo a preto). Aliás já no tempo do traje talar vestia-se segundo as posses, a ordem eclesiástica, chegando a ser castanho, pardo o traje de muitos estudantes...... .

O traje académico existe como modo de estandardização e padronização, mas por motivos identificativos, como imagem e identidade da condição universitária, não tanto para esbater fossos sociais, antes para diferenciar os estudantes de outras profissões ou mesteres.

No actual quadro de vazio e entendimento académico nacional, não vejo solução para a questão dos trajes académicos, o que obriga as tunas, também, a fazerem jogo de cintura e correrem, em muitos casos, atrás do prejuízo. Contudo, também estou ciente de que muitas inventaram a aparência Tuna sem qualquer outro suporte que não as sua veia estilística, algo que poderá merecer alguma atenção numa outra configuração desta comunidade, num futuro próximo.

Se não sabemos inventar decentemente, olhemos o exemplo do país vizinho e que ele nos inspire, pelo menos, o desejo de urdir um fato de tuna transversal e único em Portugal, E se este tiver de ser outro que não a capa e batina (mas que atenha como referência e inspiração, ao menos), que seja algo que identifique e dignifique inequivocamente a Tuna Portuguesa, contribuindo para a sua união, ao invés deste “carnaval tunante”.

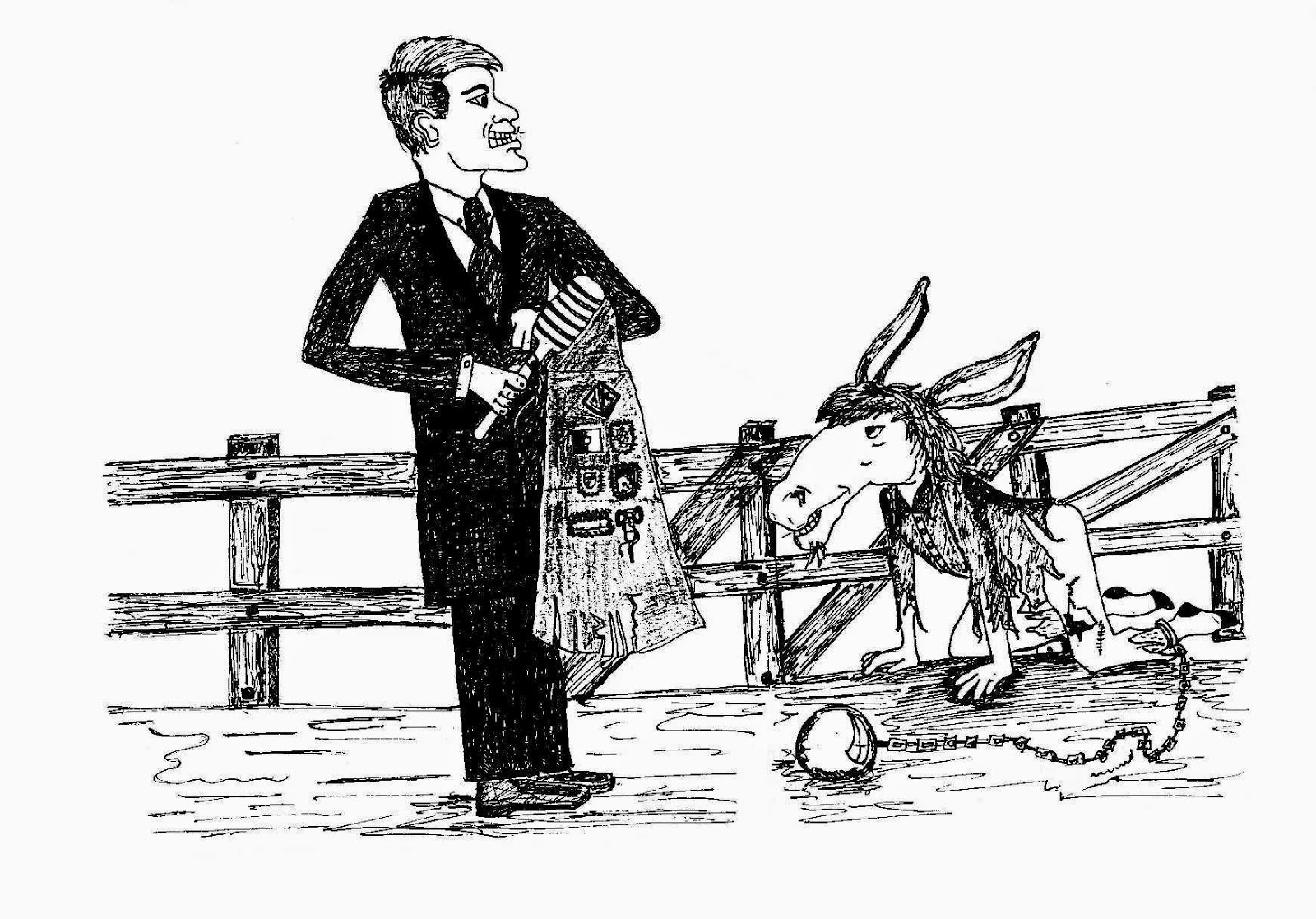

A figuração trinitária dessas insígnias é fortemente divulgada graças aos desenhos que ilustram a capa de duas obras incontornáveis do imaginário académico: O Palito Métrico (edição de 1942) e o Código de Praxe da UC, editado em 1957 (e usadas igualmente na capa da obra "O Espantalho da Praxe" de 1958).

A figuração trinitária dessas insígnias é fortemente divulgada graças aos desenhos que ilustram a capa de duas obras incontornáveis do imaginário académico: O Palito Métrico (edição de 1942) e o Código de Praxe da UC, editado em 1957 (e usadas igualmente na capa da obra "O Espantalho da Praxe" de 1958). Como está bom de ver, não faltam por aí logotipos e desenhos que, ao invés de condignamente serem representativos de uma instituição praxística, de representarem a mesma (porque o logotipo serve, igualmente, para identificar o organismo e quem a ele pertence) e a sua actividade, produzem precisamente um efeito nefasto e pouco credível.

Como está bom de ver, não faltam por aí logotipos e desenhos que, ao invés de condignamente serem representativos de uma instituição praxística, de representarem a mesma (porque o logotipo serve, igualmente, para identificar o organismo e quem a ele pertence) e a sua actividade, produzem precisamente um efeito nefasto e pouco credível. Não é preciso fazer alarde de pomposas iconografias para obter credibilidade, mas será certamente imperioso evitar que as mesmas hipotequem, à partida, qualquer juízo de valor, porque o rótulo é, ainda e sempre, algo que traduz e identifica o conteúdo.

Não é preciso fazer alarde de pomposas iconografias para obter credibilidade, mas será certamente imperioso evitar que as mesmas hipotequem, à partida, qualquer juízo de valor, porque o rótulo é, ainda e sempre, algo que traduz e identifica o conteúdo.