O “¼ de hora Académico”

Todos saberão o que é. Todos dele terão tirado proveito ou, então, criticado duramente esta institucionalização do atraso, querendo dar roupas de virtude a algo que não deixa e ser um erro, um mau hábito.

De uma maneira geral, temos ideia que tal costume é intrinsecamente nosso e parte daquilo que nos caracteriza enquanto cultura, naquele cliché rebatido de que o pessoal nos países mediterrânicos não tem pressa nem “stressa” com os ritmos mais frenéticos de outros povos mais a norte.

Por isso é que ao pretender saber da origem dos “15 minutos da praxe”, que se dão de tolerância para quase tudo, também ia com aquela firme certeza de ser este um traço muito nosso, bem português.

Fazia fé, e tal como eu muitos, que o “quarto de hora académico” nascera na UC em tempos remotos, por uma qualquer razão mais ou menos lógica (que nisto de tradições tanto há pertinência e pragmatismo como perfeita patetice).

Após ter pedido ajuda e alguns esclarecimentos a antigos estudantes de Coimbra, percebi pelas respostas que, provavelmente, o mais que se conseguiria seria apresentar algumas teses e possibilidades.

Após ter pedido ajuda e alguns esclarecimentos a antigos estudantes de Coimbra, percebi pelas respostas que, provavelmente, o mais que se conseguiria seria apresentar algumas teses e possibilidades.

Aliás, aqui faço minhas as palavras do Zé Veloso, do blogue “Penedo d@ Saudade”, ao dizer que:

"Quando procuramos a razão de ser de uma dada tradição ou de uma dada expressão cuja origem se perde no tempo é raro haver verdades absolutas. Há apenas teorias, mais ou menos plausíveis.”

É o que aqui partilho, após ter aprofundado um pouco mais a pesquisa, tanto quanto me foi possível fazer tal, sem sair de casa.

A 1ª teoria que encontrei foi a seguinte:

“A dispersão dos Colégios pela cidade, assim como o facto de a maioria dos estudantes viver em alojamentos arrendados aos moradores, deu origem a que o relógio da Universidade estivesse meio quarto de hora atrasado, relativamente aos da cidade, para dar o devido tempo de deslocação do estudante até às faculdades na Alta. Ficticiamente, na Universidade, as aulas começavam a horas.”

Esta primeira explicação, provém do próprio site da UC, contudo, como pelos dados que mais adiante partilho, me pareça um argumento altamente falível. Os estudantes tinham mais é que acordar a horas. Não creio que a UC fosse assim tão permissiva que até se desse ao luxo de criar um segundo toque de despertador, quando o qu enão faltava em Coimbra erma igrejas a dar as horas (e recordemos que parte da vida das pessoas era regulada pelos sinos, para se levantarem, rezarem, tomarem as refeições……).

Atentemos, agora, à 2ª tese:

“A velha torre da Cabra, hoje substituída pelos modernos relógios impostos aos estudantes que vivem freneticamente o seu ritmo académico, foi mandada construir em 1537. Mas não foi esta que chegou aos nossos dias. A disponibilidade financeira e, talvez mais importante, a excentricidade do nosso conhecido D. João V fizeram com que ela fosse aumentada para os 33 metros de altura e assim os seus quatro sinos e quatro relógios fossem vistos em toda a alta universitária (1733)

A sua utilização era regalia de toda a cidade ainda assim o seu principal objectivo era atingir os estudantes da Universidade que eram acordados, todas as manhas, pelo toque de um sino de nome "cabrão", vá-se lá saber porque... Ainda assim o sino mais importante e que torna conhecido o monumento é mesmo A Cabra.

A sua utilização era regalia de toda a cidade ainda assim o seu principal objectivo era atingir os estudantes da Universidade que eram acordados, todas as manhas, pelo toque de um sino de nome "cabrão", vá-se lá saber porque... Ainda assim o sino mais importante e que torna conhecido o monumento é mesmo A Cabra.É sabido que Coimbra sempre esteve na vanguarda das lutas estudantis. A sua tradição assim o impõe e, à época, era inevitável uma vez que a Universidade de Coimbra era única no país. E também nestas lutas esteve envolvida a torre e os badalos dos sinos que chegaram a ser roubados para que o "cabrão" não tocasse e, por conseguinte não houvesse obrigatoriedade de cumprir os horários académicos também eles diferentes do resto do país e mesmo da própria cidade de Coimbra. Actualmente os relógios da Universidade de Coimbra estão de acordo com o fuso horário nacional, mas, naquele tempo pode dizer-se que Portugal tinha 3 horas diferentes: (1) a do continente e arquipélago da Madeira, (2) a do arquipélago dos Açores e a da (3) Alta Universitária de Coimbra. Assim era, os relógios da velha torre eram atrasados quinze minutos para que o chamar dos estudantes para as aulas não fosse confundido com o chamar dos fiés para as missas.

A História "d'A Cabra", do cabrão e dos restantes sinos sem nome não se aprende numa subida ao topo da cidade, mas vale mesmo apena disfrutar de uma vista panorâmica que engloba toda a cidade do Mondego e essa, só se consegue no topo da velha Torre d'A Cabra, hoje de cara lavada e aberta ao público.”

Esta segunda explicação é ainda mais falível que a anterior. Não parece de todo credível que os estudantes de Coimbra se levantassem com o toque do sino e, por erro, fossem à missa, ao invés de irem às aulas. Um segundo toque em nada beneficiava fosse quem fosse. Além disso, trata-se do ¼ de hora dado para o início das aulas e não do toque para despertar os alunos da cama ¼ de hora depois do resto da população acordar.

O que não deixa de ser caricato é o facto de vermos este tipo de tese propalada em reportagens televisivas por quem está a falar em nome da UC e que ao minuto 2:30 diz o seguinte:

«Rezam as crónicas e os estatutos que este 1/4 de hora (académico) já existe desde 1591 para não confundir o toque dos estudantes com as chamadas para a missa».

Deve ter a senhora, Chefe do Protocolo da UC ter sido induzida em erro por alguma leitura menos crítica da documentação que estudou. À mistura de factos históricos com ficção damos o nome de lenda.Os dados em causa, como lembra Sónia Filipe (Vd. FB "Penedo d@ Saudade - TERTÚLIA") parecem apontar para o facto do "décalage" de 15 minutos entre hora civil e hora académica servir para evitar confusões, mas em tempo algum por causa do horário de missas:

“O cargo de relojoeiro é criado estatutariamente em 1653. Para além de indicarem as funções expressas deste funcionário acrescenta-se a dado passo “que andara sempre atraz do relógio da cidade, meio quarto de hora”, de forma a nunca ser confundido com a regulação do tempo do resto da cidade (quarto de hora académico). O segundo, um artigo sobre as Horas da Universidade, publicado numa coletânea de artigos sobre a UC.”

Nota: citação acima segundo "Universidade(s), História, Memória, Perspectivas. Actas. 5vols. Congresso História da Universidade, 7º Centenário, Coimbra, 1991" O artigo que referia anteriormente é o seguinte: ARAÚJO, Ana Cristina Bartolomeu (1991), "As horas e os dias da Universidade", vol.3, pp. 365-382.

Como acima dito, esta tese carece de lógica. Não parece existir uma razão plausível para andar o relógio da torre atrasado em relação ao resto da cidade, além de que no séc. XVII e até ao XX, Coimbra não era assim tão grande nem há notícia de se passar o dia a ouvir sinos a toda a hora e minuto.

Existem toques bem definidos para a liturgia (eque eu próprio toquei quando jovem, na minha vila de origem):

a) baptismos, com o toque chamado de "repenicado/repique" que se dá no fim;

b) os "sinais", aquando da morte de alguém, que se repetem nos funerais, e a que se chama "dobrar" (porque o sino gira completamente sobre o eixo) e que implica 2 sinos em simultâneo;

c) a chamada para a missa, dada uma hora antes da mesma e cujo o toque se chama "badalar" (porque é um toque simples).

Ainda existem em muitos lugares os toques das "trindades" (ou também apelidados de "ave-marias"), que se davam 3 vezes ao dia: de manhã, pelas 5 horas; ao meio dia e ao cair da noite (17/18 horas no inverno ou pelas 21/22 horas no verão). Esses toques eram 3, espaçados, seguindo-se, a cada um, uma "Avé, Maria", depois um toque dobrado e mais 3 toques espaçados).

Também não me parece que se possa confundir com "Matinas" (pelas 3h00 da manhã, embora inicialmente à meia noite) ou "Laudes", que ocorriam ao nascer do sol (inicialmente pelas 3 da manhã), por ser demasiado cedo (os estudantes oriundos do clero levantar-se-iam para rezar, depois comer e só depois irem às aulas) ou com "Vésperas" ao fim do dia (porque o toque académico era para chamar e não para encerrar as aulas).As demais "horas canónicas", eram assinaladas de forma discreta e nunca a ponto de causar confusão.Nem mesmo as denominadas "primas" pelas 6h00, usualmente assinaladas com issa pública me parecem ser confundíveis, pois não estou em crer que a essa hora começassem quaisquer aulas (haveria, até, espaço para os próprios estdantes irem à missa). Muito menos as "terças", pelas 9h00, que podiam ser assinaladas com missa solene, por ser uma hora demasiado tardia (a essa hora os estudantes já estariam em aulas (ou a iniciar as mesmas).

Também não me parece que se possa confundir com "Matinas" (pelas 3h00 da manhã, embora inicialmente à meia noite) ou "Laudes", que ocorriam ao nascer do sol (inicialmente pelas 3 da manhã), por ser demasiado cedo (os estudantes oriundos do clero levantar-se-iam para rezar, depois comer e só depois irem às aulas) ou com "Vésperas" ao fim do dia (porque o toque académico era para chamar e não para encerrar as aulas).As demais "horas canónicas", eram assinaladas de forma discreta e nunca a ponto de causar confusão.Nem mesmo as denominadas "primas" pelas 6h00, usualmente assinaladas com issa pública me parecem ser confundíveis, pois não estou em crer que a essa hora começassem quaisquer aulas (haveria, até, espaço para os próprios estdantes irem à missa). Muito menos as "terças", pelas 9h00, que podiam ser assinaladas com missa solene, por ser uma hora demasiado tardia (a essa hora os estudantes já estariam em aulas (ou a iniciar as mesmas).Os toques seriam dados com antecedência, mas a que ponto confundíveis com o toque para as aulas?

E a que horas começavam essa aulas?

Certamente, nisso estou seguro, não seria o toque confundível com o inconfundível toque picado ("picado 3 vezes") usado para situações de incêndio. Os estudantes conheciam bem o toque do seu sino, e o facto de ter o cognome de "Cabra" (nome do sino mais famoso, colocado no séc. XVIII) diz tudo. O "Cabrão" é o outro sino, mais recente datado do séc. XIX, normalmente reservado a actos de doutoramento e eventos festivos). Mas antes deste existia (e existe) um outro, o mais antigo (e maior), designado de "Balão", que é de 1561, posto na antiga torre (sobre a qual surgiu a actual, bem mais alta), porque a torre, essa, foi erigida entre 1728 e 1733.Que tipo de toque era dado pelo sino que chamava os estudantes e professores para as aulas? E a que horas?

Perguntas que ficam no ar, até uma apuramento mais aprofundado da questão (pois certezas não há em definitivo).

Continuo convicto que esta tese traz demasiados inconvenientes práticos, além de que, como abaixo veremos, o "1/4 de hora académico" não é um fenómeno endémico (só nosso), sendo possível que tenah sido importado e que tenha, por cá, sofrido a respectiva aculturação e corruptela.

Mais 2 teses se perfilam, referidas pelo amigo Zé Veloso, de que cito a intervenção que teve, sobre o assunto, no FB da sua Tertúlia:

“Porém, o meu amigo Ricardo Figueiredo acaba de me informar que encontrou a referência abaixo transcrita, que parece confirmar a primeira versão:

(…)

Despesas, Orçamento de 1568:

10- A António Fernandes, Relogieiro da SEE-$500(1)

17- A Tomé Fernandes, que tange o sino de corer 4$500

(1) Dava-lhe o Bispo mais $500 e o cabido outro tanto. O relógio da Sé era o relógio oficial da cidade; por ele todos se governavam. O da Universidade estava atrasado um tanto, para permitir que professores e alunos chegassem a tempo, costume que vem a dar o quarto de hora de tolerância.

Finalmente, Gonçalo Reis Torgal, que baseia a sua referência ao toque da cabra durante 1/4 de hora na transcrição de uma frase do livro de Diamantino Calisto - "Costumes Académicos de Antanho" - avança uma terceira teoria. Diz ele que a cabra tocava os seus balidos durante ¼ de hora e, daí, a razão de ser do 1/4 de hora académico. Aqui o ¼ de hora bate certo mas não tem a ver com atraso algum, pelo que me parece uma explicação algo duvidosa, pese embora o muito saber do autor de "Coimbra - Boémia da Saudade" sobre as tradições académicas de Coimbra.”

A explicação dada pela referência contida no livro de A. Rocha Brito, parece muito plausível (como adiante veremos), sendo, até agora, a mais antiga referência portuguesa de que dispomos sobre o atraso de ¼ de hora tolerado a alunos e professores.

Já o argumento avançado pelo Reis Torgal merece as minhas fortes reservas, secundando o Zé Veloso nas dele, pois não consta que o toque do sino durasse 15 minutos. Nem nas grandes festas religiosas sucedia tal, nos sinos da Sé ou igrejas, quanto mais neste caso. Além disso, sujeitava-se a UC a ver-se invadida de conimbricenses, de baldes de água na mão, a perguntar onde era o fogo!O que ocorreu foi um erro de leitura/interpretação, como disso dá nota o Zé Veloso, pois "Diamantino Calisto frequentou a UC no final do séc. XIX e a frase que vem na pág 27 do seu livro de memórias é a seguinte: «Tocava (a cabra), com pequenos intervalos, durante um quarto de hora». Sobre esse toque, recorda o Zé Veloso que, e citando um amigo comum, que "num post do Guitarra de Coimbra": A. M. Nunes refere os dois toques da cabra, o matutino e o vespertino, da seguinte forma: «É tangido vespertinamente, entre as 18:00 e as 18:30h, anunciando as aulas do dia seguinte, e matutinamente, das 7.30 às 8.00h, a lembrar o começo das aulas».

Sobre esse toque, recorda o Zé Veloso que, e citando um amigo comum, que "num post do Guitarra de Coimbra": A. M. Nunes refere os dois toques da cabra, o matutino e o vespertino, da seguinte forma: «É tangido vespertinamente, entre as 18:00 e as 18:30h, anunciando as aulas do dia seguinte, e matutinamente, das 7.30 às 8.00h, a lembrar o começo das aulas».

E nada mais encontrei, sobre o nosso “quarto de hora académico” português.

Contudo, alertado pelo João Caramalho Domingues, do blogue “Porto Académico”, para o facto de haver referências estrangeiras, em alguns cliques cliques dei de caras, entre outros, com o seguinte excerto, que me escuso traduzir, pois de fácil compreensão:

“The quarter system dates back to the days when the ringing of the church bell was the general method of time keeping. When the bell rung full hour, students had 15 minutes to get to the lecture. Thus a lecture with a defined start time of 10:00 would start at 10:15.

Academic quarter exists to a varying extent in many universities, especially where the campus is spread out over a larger area, necessitating the need for fifteen minutes for the students to walk from one building to another between classes.”

Pelos vistos, lá fora, atribui-se este hábito (que, como vemos, não existe só por cá) à necessidade de contemporizar o facto de os alunos precisarem de mais tempo para transitarem entre aulas, quando estas ocorriam em campus cujos edifícios ficam distantes uns dos outros.

Uma explicação que vem reforçar o que ainda há pouco vimos citado da obra de A. Rocha Brito.

Sabemos que o ¼ de hora académico é, usualmente assinalado acrescentando-se a abreviaura "c.t." (cum tempore, que significa, em latim, “com tempo”) que se coloca imediatamente a seguir à hora designada; por exemplo "16:00 c.t.".

Quando, no entanto, se pretende que a aula, reunião ou evento começe a horas certas utiliza-se a expressão "s.t." (sine tempore, que significa, em latim, “sem tempo”, ou seja que não dada tolerância e tempo).

Em países anglófonos, por exemplo, onde também existe o “quarto de hora académico”, utiliza-se também, a expressão "sharp" (que significa que são horas precisas/certas), precisamente para deixar claro que é para começar à hora indicada. Exemplificando: "6:00 pm sharp".

Os franceses, por sua vez, utilizam a expressão “pile” (de pilha, numa alusão à exactidão dos relógios a pilhas, em contraposição aos antigos que eram de corda), colocada a seguir à hora indicada, para deixar claro que é “em ponto”.

Como o leitor já começa a perceber, isto do ¼ de hora de atraso, não é só por cá. Na Alemanha, esse quarto de hora académico é apelidado de “akademisches Viertel" (existindo, inclusive, uma publicação estudantil com essa designação), e essa tolerância é praticada também na Áustria, Escandinávia e Suíça (onde é apelidado de “Le quart d'heure vaudois”),entre outros. Também por lá as aulas nas universidades não se iniciam exactamente à hora indicada, mas 15 minutinhos depois, precisamente para darem tempo aos docentes e discentes de se deslocarem de umas salas para as outras, as quais nem sempre se encontram no mesmo edifício (essa é a desculpa, porque o facto é que o atraso de 15 minutos é já uma instituição).

Assim, é natural encontrar nos horários afixados o seguinte exemplo:

Aula de Literatura do séc. XIX

Professor Doktor Schultheiss

Edifício 11, Sala 1

Sexta das 11h às 13h c.t.

Desengane-se quem pensa, pois, que esse quarto de hora é culturalmente indicativo de preguiça ou próprio de povos menos…… competitivos, pois ficaria o leitor admirado em saber que na Alemanha da Sra. Merkel o quarto de hora estende-se para além do âmbito estudantil e já há décadas se estendeu a todos os domínios da vida quotidiana. No país que manda na economia e finanças da Europa, e que se gaba da sua eficácia e produtividade, é sempre possível argumentar com o ¼ de hora da praxe para justificar uma qualquer atraso.

Em França, por exemplo, chega a fazer parte da “etiqueta”, tomando, pro vezes, a designação não oficial de “quart d’heure de politesse”. Outras designações que toma são “quart d’heure marseillais”, “quart d’heure parisien”, praticado quer pelo comum dos mortais que mesmo por titulares de cargos públicos.

De tal maneira está enraizado, já, esse atraso que um artigo do “New-York-Times” sobre o "savoir-vivre à francesa”, publicado em 2007, dizia que “Em França, quando há um encontro marcado, parte-se do princípio que todos chegarão atrasados”.

O mesmo referia o jornal suíço “Le Temps”, em 2010, afirmando que os suíços tinham a “condenável mania de nunca estarem a horas”.

O mesmo referia o jornal suíço “Le Temps”, em 2010, afirmando que os suíços tinham a “condenável mania de nunca estarem a horas”.

Não deixa de ser, de certa maneira, paradoxal que um país conhecido pela sua relojoaria, nele se pratique, de forma tão generalizada, o atraso; um atraso já tão institucionalizado que já tem honras de dicionário:

“Quarto de hora (dito) académico = "atraso" (praticamente tolerado) de um quarto de hora antes de qualquer hora de aula universitária.”

Em França, também o dicionário da Academia Francesa, a mais prestigiada academia do mundo, contempla o ¼ de hora académico, designando-o como “Quart d’heure de grâce” (ser agraciado, gozar a graça de um quarto de hora):

"Heure de Grâce, quart d'heure de grâce - Délais accordé au delá du temps fixé pour faire quelque chose, pour terminer une affaire."

É precisamente em França que encontrámos uma referência que indica que o quarto de hora académico é ainda a mais antigo do que julgávamos (até agora era 1568, em Coimbra). Com efeito, como podemos ler no excerto abaixo, ele proviria do atraso admissível às reuniões das comissões municipais na idade média, tempo esse que seria medido por uma ampulheta regulada para 15 minutos:

"Historiquement, le quart d'heure académique provient de la durée de retard admissible aux réunions des commissions municipales au Moyen Âge, mesurée par un sablier réglé sur quinze minutes ”

Uma coisa sabemos : o ¼ e hora académico é da Praxe. Um costume que, afinal, não é traço exclusivo de países atrasados cultural e socialmente, como tanto gostam de apregoar certos anti-praxe no que concerne a Portugal e às suas tradições académicas (eles que se esquecem, por exemplo, que muitas universidades do norte da Europa também tiveram cadeia para os alunos até inícios da 1ª guerra Mundial).

Os 15 minutos da Praxe, pese embora serem um mau hábito, são um hábito por demais enraizado e que está aí para contrariar a regra da pontualidade britânica ou dos países mais a norte, tidos como exemplo de civismo, etiqueta e cumprimento draconiano de horários.

Certamente que fazer do atraso uma regra de etiqueta (ou a sobrepor-se á etiqueta e boas práticas) é algo sem sentido, mas nem sempre se cristalizam em tradição os bons exemplos e as boas práticas.

Certamente que fazer do atraso uma regra de etiqueta (ou a sobrepor-se á etiqueta e boas práticas) é algo sem sentido, mas nem sempre se cristalizam em tradição os bons exemplos e as boas práticas.

De nada vale querer mudar as coisas à força, o testemunho seguinte no lo confirma:

“As universidades não estão, de resto e em matéria de tempo, melhores do que os bancos. Por exemplo, a Universidade de Coimbra (e não está sozinha neste particular) tem um ancestral quarto de hora de atraso académico. Quando se anuncia que uma aula ou um seminário é às 3 horas, quer-se dizer que é às 3 horas e 15 minutos. Cometeu este autor um dia o inaudito atrevimento de tentar uma pequena revolução temporal, anunciando um seminário para as 15 horas 15 minutos, EM PONTO, com maiúsculas e tudo. Mantinha-se o respeito pelos hábitos mais primordiais, mas ensaiava-se obter um mínimo de rigor, procurando a concordância entre o horário no papel e a hora marcada nos relógios quando a função começava. Tarefa votada desde logo ao insucesso! A audiência compareceu, ou melhor começou a aparecer, às 15 horas 30 minutos, porque o quarto de hora académico é uma conquista académica irreversível da qual nenhum académico jamais abdicará por sua livre vontade.

São “pecados velhos” que já o nosso bem conhecido Pe. António Vieira denunciava em 1650:

«Uma das cousas de que se devem acusar e fazer grande escrúpulo os ministros, é dos pecados do tempo. Porque fizeram no mês que vem o que se havia de fazer no passado; porque fizeram amanhã o que se havia de fazer hoje; porque fizeram depois, o que se havia de fazer agora; porque fizeram logo, o que se havia de fazer já. Tão delicadas como isto hão-de ser as consciências dos que governam, em matérias de momento. O ministro que não faz grande escrúpulo de momentos não anda em bom estado: a fazenda pode-se restituir; a fama, ainda que mal, também se restitui, o tempo não tem restituição alguma»

Termina o artigo como começou: sem certezas.

Algumas teses que por vaí pululam não apresentam solidez nos seus argumentos e explicações, caindo pela base ao primeiro abanão.

Outra(s) parece(m) mais plausível(is). Ao leitor cabe tirar as suas próprias conclusões.

P.S. Um agradecimento penhorado aos membros da Tertúlia Penedo d@ Saudade no Facebook.

Diogo Pereira in “O Quarto De Hora Académico”, artigo de 19 Julho 2012 [em linha] LEBOUC, Georges - Dictionnaire de Belgicismes. Editions Racines.Bruxelles, 2006, p. 82. Dictionnaire de L'Académie Française, 6ème Édition, Tome 1er. Imprimerie et Librairies de Firdin Didot Frères (Imprimeurs de l'Institut de France).Paris, 1835, p.889

Após ter pedido ajuda e alguns esclarecimentos a antigos estudantes de Coimbra, percebi pelas respostas que, provavelmente, o mais que se conseguiria seria apresentar algumas teses e possibilidades.

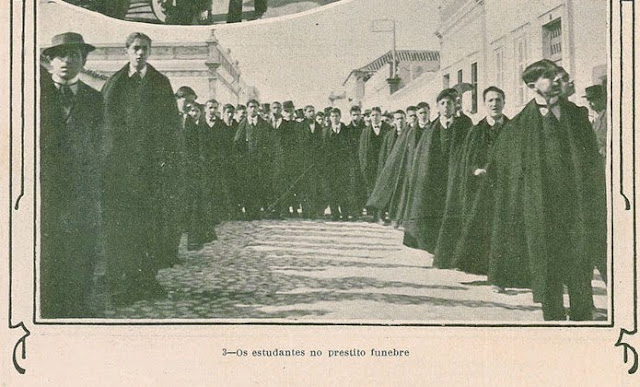

Após ter pedido ajuda e alguns esclarecimentos a antigos estudantes de Coimbra, percebi pelas respostas que, provavelmente, o mais que se conseguiria seria apresentar algumas teses e possibilidades. A sua utilização era regalia de toda a cidade ainda assim o seu principal objectivo era atingir os estudantes da Universidade que eram acordados, todas as manhas, pelo toque de um sino de nome "cabrão", vá-se lá saber porque... Ainda assim o sino mais importante e que torna conhecido o monumento é mesmo A Cabra.

A sua utilização era regalia de toda a cidade ainda assim o seu principal objectivo era atingir os estudantes da Universidade que eram acordados, todas as manhas, pelo toque de um sino de nome "cabrão", vá-se lá saber porque... Ainda assim o sino mais importante e que torna conhecido o monumento é mesmo A Cabra.

O mesmo referia o jornal suíço “Le Temps”[8], em 2010, afirmando que os suíços tinham a “condenável mania de nunca estarem a horas”.

O mesmo referia o jornal suíço “Le Temps”[8], em 2010, afirmando que os suíços tinham a “condenável mania de nunca estarem a horas”. Certamente que fazer do atraso uma regra de etiqueta (ou a sobrepor-se á etiqueta e boas práticas) é algo sem sentido, mas nem sempre se cristalizam em tradição os bons exemplos e as boas práticas.

Certamente que fazer do atraso uma regra de etiqueta (ou a sobrepor-se á etiqueta e boas práticas) é algo sem sentido, mas nem sempre se cristalizam em tradição os bons exemplos e as boas práticas.